小学校低学年の子どもを持つ保護者にとって、大きな関心事のひとつである放課後の過ごし方。中部電力では、子どもの放課後の現状を知り、新しい視点を得るために識者による対談を企画しました。

今回、世界の事例研究を通じて、日本の放課後の過ごし方に一石を投じる日本総合研究所主任研究員の池本美香さんと、愛知県出身で、地域の課題を住民自らが考えて解決するためのコミュニティデザインを提唱するstudio-L代表の山崎亮さんの対談が実現。対談には中部電力の栗林、奥村、𠮷川が参加。子どもにとってよりよい社会をつくる糸口を探りました。

子どもの放課後の過ごし方、その現状は?

ー 「小1の壁」という言葉に象徴されるように、子育てをする保護者にとって放課後の過ごし方は切実な問題です。まずは放課後児童クラブ(※)の現状について聞かせてください。

- 池本

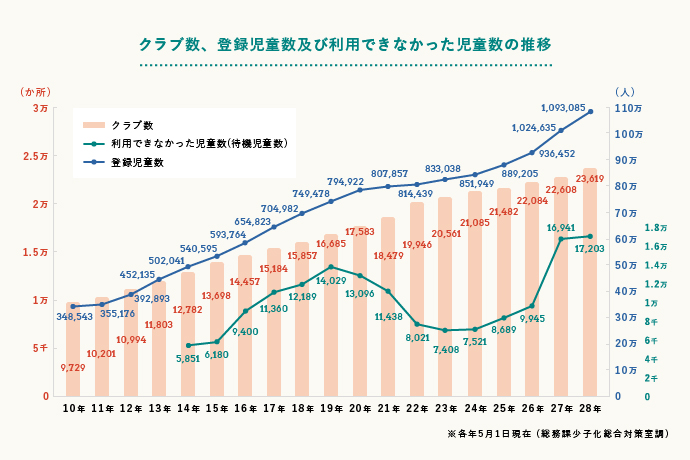

- 放課後児童クラブの登録児童数は、平成27年5月時点で100万人を突破、クラブ数は22,000か所を超えるなど急増しています。

ただ、急激に増えたとはいえ、施設数の不足や保育園と比較したときの終了時間の早さ、夏休みをはじめとした長期休暇の対応など、働く保護者の要望をカバーできていない部分もあります。

(※)保護者の労働状況などにより、昼間に育児できない家庭の小学生が利用できる場所。地域によって学童、学童保育、留守家庭児童会など呼称はさまざま。

- 山崎

- 仕事柄、中山間地域や離島での仕事が中心だからかもしれませんが、放課後を過ごす場所に子どもたちが困っているという実感があまりないというのが正直なところです。ただ、子どもの放課後とデザインというテーマを掲げ、東京でプロジェクトを開催したときは、活発な議論が繰り広げられました。やはり、都会で顕在化している現象なのでしょうか。

東北芸術工科大学の教授でもある山崎さん

東北芸術工科大学の教授でもある山崎さん

- 池本

- そうですね、地域差が大きいテーマです。都会では急激な人の流入によって児童数があふれている小学校も多く見受けられます。

祖父母と同居することが一般的だった時代には、放課後の過ごし方が問題になることはなく、かつてのように地域コミュニティがしっかりしていれば、自分の子どもと一緒に近所の子どもを見るということはあたり前のことでした。しかし、現代の都会では近所の子どもを預かるという習慣がない。以前、「なぜ専業主婦の私が、共働き家庭の子どもを預からなくてはいけないの?」と不満を漏らすお母さんの声を聞いた時は、衝撃を受けましたね。

『子どもの放課後を考える』など執筆も多い池本さん

『子どもの放課後を考える』など執筆も多い池本さん

ー ご自身の育児経験を振り返って、お子さまが小学生の頃の放課後の様子で、印象深い出来事はありますか。

- 山崎

- 我が家には高校生と中学生になる息子がいますが、小学生時代を振り返ると、友だちが遊びに来ることは自然なことでした。ある時期には、夫婦でレストランを経営している知人から頼まれ、レストランが閉店する夜11時くらいまで、毎晩娘さん二人を預かっていたことも。兄弟姉妹のように、晩ご飯を一緒に食べて過ごしていましたね。

初対面にもかかわらず活発に意見を交わす両氏

初対面にもかかわらず活発に意見を交わす両氏

- 池本

- そういう関係性がもっと広がればいいのですが……。放課後児童クラブには、親たちが協力し合いながら活動を考えてつくりあげてきた歴史がある。制度が充実するのはよいことですが、もっと親や地域が主体的にかかわれるしくみになることで、解決できる課題もあるのではないでしょうか。

地域コミュニティ全体で子どもたちを見守る事例も

ー 保護者や地域が、放課後の小学生と積極的にかかわっている事例はありますか?

中部エリアに話が及び、中部電力社員も対談に参加する形に

中部エリアに話が及び、中部電力社員も対談に参加する形に

- 池本

- 例えば富山県では、高齢者やボランティアの力を取り入れた放課後の取り組みに対して補助金を付けています。また、海外に目を向ければ、イギリスのように放課後の時間帯には道路を子どもたちの遊び場として開放し、町全体で子どもを見守る雰囲気をつくりだしている事例もあります。

- 山崎

- 日本の都会では、地域のことにはまったく興味を示さず、隣に誰が住んでいるかも知らないことがほとんど。地域の面倒なことはお金を払って誰かにやってもらえばよいし、お金を払いたくない人は役所に詰め寄るという構造になってしまっている。

その点で考えると、僕の出身地である愛知県を中心とした中部地区などは、都会でありながらもまだ地域に優位性がある稀有な例かもしれません。

都市のあり方として、東京にばかり目を向けがちですが、地方や海外に目を向け、理想の状況を見極めることが大切ですね。

- 奥村

- 私は名古屋市生まれで、大学も勤務先も名古屋なのですが、周囲を見回しても地元志向の人が多い。就職後も親元の近くで暮らしているので、例えば結婚、出産などを経ても、両親の手を借りられる環境ですし、高齢者と一緒にコミュニティを築くということが実現しやすい土地柄だと感じます。

名古屋だからこそコミュニティづくりの可能性を感じたという奥村

名古屋だからこそコミュニティづくりの可能性を感じたという奥村

子どもの視点はどこに?放課後児童クラブの増加

ー 設置数、受け入れ人数など量的な強化は進んでいますが、果たして今の方向性で進むべきなのでしょうか?

- 池本

放課後児童クラブの課題のひとつに場所の問題が挙げられます。現状、すでに半数以上が学校の敷地内や空き教室を利用していますが、さらに国は、新設する場合には8割程度を小学校内に設置するという方針を表明しました。

一方で、学校は子どもにとって頑張らなくてはいけないストレスの多い場所でもある。放課後こそ、子どもを学校という鳥かごから解き放つべきだという意見もあります。

放課後には子どもを学校外に出した方がよいという考えも根強いという

放課後には子どもを学校外に出した方がよいという考えも根強いという

ー 放課後児童クラブの大規模化がもたらす、子どもへの影響についても聞かせてください。

- 池本

- 登録数が100人を超えるほど大規模化しているクラブがあるという実情を考えると、静かに本を読みたい、落ち着いた環境でゆっくり過ごしたいという子どもにとっては、きわめて居心地の悪い状況になってしまう。

大事なことは、子どもの適性に合った環境。多様性を許容できるしくみづくりなのではないでしょうか。

- 𠮷川

- 私も子どもを放課後児童クラブに通わせていますが、必ずしも子どもにとっては楽しいことばかりではないようです。親が働くために、子どもたちに我慢を強いるのではなく、子どもたちが心から楽しんで過ごせる場所であれば、親も負い目を感じることなく働けるのかなと思います。

子を持つ親として放課後児童クラブに意見をする𠮷川

子を持つ親として放課後児童クラブに意見をする𠮷川

ー 放課後児童クラブへの積極的な参加を促すためには、どのような方法が考えられるのでしょうか?

- 山崎

- 放課後児童クラブなど子どもが過ごす場所の改善を試みる際、コミュニティデザインを取り入れるのもひとつの方法です。例えば利用する子どもたちや保護者、近隣住民に、どのような施設がよいかというアイデアを付箋に書き出してもらう。その付箋をずらっと並べて、この要素を取り入れるには居室をどうするか、廊下をどうするか、居室と廊下をどのようにつなぐかなど、対応表をつくってひとつひとつチェックしていくという方法です。

専門分野の知見を活かし、情報交換をおこなう両氏

専門分野の知見を活かし、情報交換をおこなう両氏

- 池本

- ノルウェーの放課後施設を訪問したとき、木の温もりに包まれ、カーテンなどのインテリアがすごくおしゃれで、子どもにとっても大人にとっても心地よい空間だったことがとても印象に残っています。

その点、日本の放課後児童クラブは子どもが遊びに行きたくなるような空間とは程遠いケースも多いと感じます。

- 𠮷川

- 確かに我が家の子どもたちも、クラブのトイレが汚くて入りたくないからと我慢して帰ってきていました。帰宅後、トイレに駆け込むという姿を目にしたこともあります。

子育てや教育の空間づくりの大切さに対して、それぞれが意見を交わした

子育てや教育の空間づくりの大切さに対して、それぞれが意見を交わした

- 山崎

- 北欧の小学校には、日本の図画工作とはまったく異なるデザインの授業があり、町並みにふさわしい建物の形状や色などを低学年から学んでいる。だからデザイナーというプロでなく、行政の人も、町の商店の人も、住民みんなにデザインのリテラシーが備わっているという点で、日本とは大きな差がありますよね。

肝心なことは、表面化した目の前の問題だけに注力するのではなく、根本を解決しようという気持ちで向き合うことです。臭い物に蓋をしても、またすぐに次の問題が出てきて横から臭いが漏れてくる。子どものことを考えた建築・設計にしましょう、開所時間を延長しましょうということだけが本当に大事なのかというところに、常に立ち帰りながら議論する必要があるのではないでしょうか。

話題は日本の社会構造の問題にまで及んだ

話題は日本の社会構造の問題にまで及んだ

- 池本

- その通りだと思います。保育園の時間がどんどん延長される中、放課後児童クラブについても閉所時間を遅くしようという傾向があります。働いている親にとっては歓迎すべきことなのかもしれませんが、子どもの視点から考えると必ずしも解決策にはなっていない。

- 山崎

- 我が家は、妻が専業主婦です。結婚当初は僕も専業主夫希望だったのですが、話し合いの結果、僕が外へ出て収入を得てくるという役割に落ち着きました。

なぜ子どもを預けてまで、夫婦が二人共一生懸命働かなくてはいけないのか。働き方改革を唱えるのであれば、老後や医療、学費への不安なく過ごせるよう社会構造を変え、貯金の心配なく、親が安心して子育てできる時間を得られる社会をつくることが大切ではないでしょうか。

放課後問題から広げる「民主主義」の練習

ー 子どもの視点から放課後問題を考えた時に、参考になる事例はありますか?

- 池本

- 子どもが過ごす場所である放課後児童クラブについて、子どもたちの意見をいかに反映させるかという点も、日本が抱える課題のひとつです。

イギリスで国の機関から「優れた放課後児童クラブ」として評価を受けているところでは、子ども会議があり、ルールを子どもたちが話し合って決めていたり、おやつや備品が改善されたりしていました。また、オーストラリアの放課後児童クラブに関する国の指針の「My Time, Our Place」というタイトルにも感銘を受けました。子どもたちの時間であり、子どもたちの空間であるという思いは、日本の放課後制度に欠如している考え方です。

池本さんからは海外、山崎さんからは国内の事例が挙げられた

池本さんからは海外、山崎さんからは国内の事例が挙げられた

- 山崎

- 以前、岡山の笠岡諸島の小学生と一緒に島の未来について話し合い、総合振興計画をつくるプロジェクトに取り組んだことがあります。

笠岡諸島には高校がないので、島の子どもたちは中学校を卒業すると大半が島を出て高校、大学、就職を経て大人になっていきます。そんな中、10年後にどのような島になっていたら戻って来たいかを考えようと、子どもだけを集めてワークショップをおこない、島の気に入らないところや将来の希望をまとめていった。いわば民主主義の練習です。

コンクリートで埋め立てられた砂浜を元に戻したい、自然を残したいという子どもたちの思いを、子ども笠岡諸島振興計画として提出しました。

- 池本

- 国際社会では、子どもの権利は当然のものとして認識されています。日本でも、子どもたちが自分の意見を持ち、それを聞いてもらえるのだという感覚を持てるような環境づくりが必要です。

- 山崎

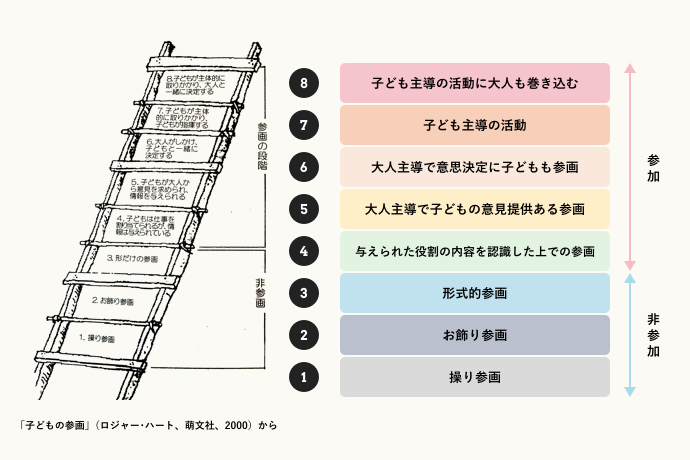

- 米国の社会学者であるシェリー・アーンスタインが発表した「住民参加のはしご」という図を参考に、ロジャー・ハートという人が、子どもの参画に置き換えて提唱している考え方があります。

子どもの参画のはしご(ロジャー・ハート)

子どもの参画のはしご(ロジャー・ハート)

- 山崎

- 子どもの参画において、操られた参画という状態から始まり、子ども主導の活動へとステップアップ、最終的には子ども主導の活動に大人も巻き込むという構成になっています。

大切なことは、子どもたちが自分たちで社会を変えていけるのだと思えること。子どもの頃からそれをあたり前だと思える人を増やすことだと考えています。

大人目線でなく、子どもにとってやさしい町へ

ー 子ども自身がコミュニティを変えられる社会づくりのためには、どのようなことが必要なのでしょうか?

- 山崎

- まずは大人の意識を変えなくてはいけない。自分たちで話し合い、町を変えていくという経験をした人たちは、地域に自信を持ち始めますし、その姿を見て育った子どもたちは、自分たちの力で社会をつくれるのだという意識を持つようになるはずです。

- 栗林

- 我々も、子どもの自主性や独自性、創造性を地域全体で育み、それを地域コミュニティに返していくための仲介役としてかかわっていけたらよいなと感じます。

栗林は中部電力としてのかかわり方を提案

栗林は中部電力としてのかかわり方を提案

- 池本

- 放課後の問題を突き詰めると、保護者の長時間労働を助長しかねないという点など、さまざまな背景や課題が見えてきます。地域全体で子どもを見守るという方向性を見出すことで、地域も活性化するし、急速に増える高齢者にとってもプラスになる。

子育てをする大人にとってではなく、子どもにとってやさしい町をつくることが、放課後問題を解決へと導く近道ではないでしょうか。

- 山崎

- もちろん今、数年のスパンで解決策を考えなくてはいけない課題があるのも事実です。しかし同時に僕たちは、社会全体のあり方としてどこを目指すのかということをセットで話し合っていかないと、深みと広がりがなくなってしまうという危険性があると痛切に感じます。

Profile

神奈川県生まれ、1989年日本女子大学文学部卒業、三井(現三井住友)銀行入行、三井銀(現日本)総合研究所出向。2000年千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程修了、博士(学術)。子どもや女性に関する政策研究をはじめ、国内外の保育や教育の政策、社会保障などについて調査研究を進める。主な編著書に『親が参画する保育をつくる(勁草書房)』、『子どもの放課後を考える(勁草書房)』、『失われる子育ての時間(勁草書房)』などがある。

愛知県生まれ。大阪府立大学在学中にメルボルン工科大学でランドスケープアーキテクチュアを学ぶ。大阪府立大学大学院修了後、設計事務所勤務を経て2005年studio-L設立。「ひろしまさとやま未来博」、「子ども笠岡諸島振興計画」など地域の課題を住民自らが解決し、町を変えるためのコミュニティデザインに取り組む。『縮充する日本(PHP研究所)』、『コミュニティデザインの時代(中公新書)』、『まちの幸福論(NHK出版)』など著書多数。

文/花野静恵 撮影/合田和弘