空気が乾燥し、気温の下がる冬は、さまざまな感染症などが流行します。今回は、寒い時期に流行する子供の病気について、症状と予防法を紹介します。

インフルエンザウィルス

冬に流行るウィルスの第1位は、インフルエンザウィルスです。しかし、国立感染症研究所による感染症週報によると新型コロナウィルスが流行した2020年以降、大きな流行のピークはありません。

これは新型コロナウィルス対策で行っている、マスクや換気、アルコール消毒がインフルエンザでも有効であることを示しています。

2009年には新型インフルエンザ(A/wH1N1)が世界中で流行しました。当時、抗体を持っている人たちがいなかったため、これほどの大流行になったとされています。

2009年以前、季節性インフルエンザに感染して肺炎を起こすのは主に高齢者でした。子供の場合、インフルエンザ脳症を起こして死亡したり、後遺症を残したりすることはありましたが、肺炎を起こすケースは稀でした。しかし、新型インフルエンザ(A/H1N1)の流行当初は、子供たちも肺炎を起こしています。

13歳未満では、インフルエンザワクチンを2回接種することで、発症と重症化を防ぐことが出来るというデータがあります。しかし、ここ2年間、インフルエンザの大きな流行がない状況が続いています。ワクチンを接種していない子供たちが自然感染する機会はほぼなく、抗体を持っていない子も増えている可能性があります。

今シーズンは、新型コロナウィルスによる行動制限が解除され、それに伴いインフルエンザが流行する可能性が高まっています。

もしも、ワクチンを接種していない子が感染した場合、新型インフルエンザ感染症と同様に重症化する危険性が考えられます。そのため、ワクチンの接種をおすすめします。卵アレルギーがあっても、ワクチン接種できる場合がありますので、かかりつけ医に相談してみてください。

インフルエンザウィルスに関しては、万が一感染した場合も慌てる必要はありません。48時間以内にタミフル、リレンザなどの抗ウィルス薬を投与できれば、効果があるとされています。

今年からは新型コロナウィルスとインフルエンザを同時に診断するキットも薬局で購入できるようになりましたので、自宅に準備しておくとよいでしょう。

感染性胃腸炎

主にウィルス感染によって嘔吐や下痢を起こす病気を「感染性胃腸炎」と呼んでいます。有名なウィルスではノロウィルス、ロタウィルスがありますが、これ以外にもサポウィルス、アデノウィルス、エンテロウィルスなど多くの病原体が原因となります。

2022年は、年明けから春先にかけて、さらに10月~12月頃の2回、感染性胃腸炎が流行しました。10月~12月頃の流行時は主にノロウィルスが原因だったと言えるでしょう。

感染性腸炎の流行は、新型コロナウィルスが発生した2020年以降でも続いています。これは感染性腸炎のウィルス(主にノロウィルス)に対して、アルコール消毒が無効であることにも関連していると思います。そのため、感染症予防の基本である手洗いをしっかりとすることが重要です。

年明けから春先にかけての流行時は、ロタウィルスが原因だったとされています。ただし、2020年以降、ロタウィルスワクチンが公費で接種できるようになったため、大きな流行には至っていません。

ロタウィルスワクチンを接種することで、乳幼児のロタウィルス胃腸炎の重症化を防ぐことができ、さらに救急外来の受診や入院を90%以上抑えられたというデータがあります。

ワクチンの種類によって接種する回数が異なりますが、生後6週~24週の間に2回、もしくは生後6~32週の間に3回の接種を行います。かかりつけ医の先生とよく相談して、接種しましょう。

咽頭結膜熱・溶連菌感染症

咽頭結膜熱(いんとうけつまくねつ/プール熱)の症状

咽頭結膜熱、いわゆる「プール熱」も冬にピークがある感染症です。「プール熱」と呼ばれるため、夏場だけの流行のように思われますが、アデノウィルスという風邪の原因になるウィルスが原因なので、冬にも流行します。

のどが腫れて痛くなり、目が赤くなるのが特徴で、高熱が出ることもあります。

溶連菌(ようれんきん)感染症の症状

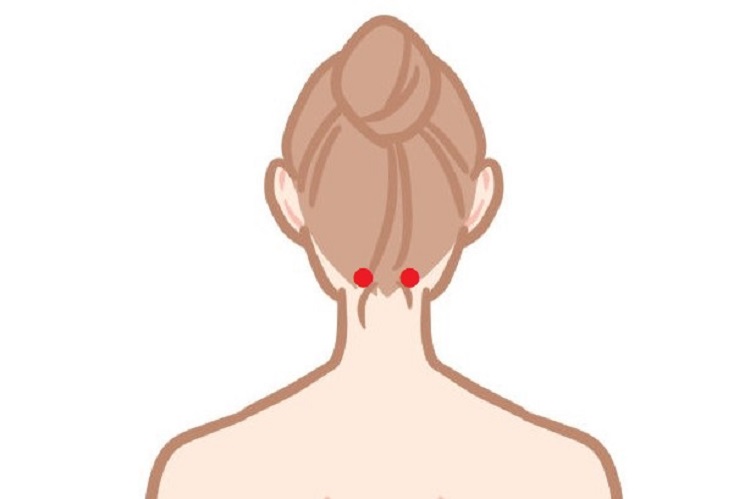

溶連菌感染症も春と夏と冬にピークがあります。溶連菌も、のどが腫れて痛くなるのが特徴です。

溶連菌感染症では紙やすりのようなざらざらした発疹が現れたり、発熱したりすることもあります。

私の娘が保育園に通っている時、溶連菌に感染して、熱性けいれんを起こしたことがありました。咽頭結膜熱も溶連菌も、どちらものどが腫れて痛くなる病気ですが、「感染症迅速診断キット」を使うとすぐに感染しているかどうかが分かります。

溶連菌には抗菌薬がよく効きますが、咽頭結膜熱の原因であるアデノウィルスには効きません。そして、残念なことにどちらも予防できるワクチンがありません。予防するためには、手洗い、うがい、人ごみの中ではマスクをするなどの感染症予防の基本を徹底しましょう。

感染症の今と昔

私が医学生・研修医だった頃、冬に流行る子供の病気と言えば「RSウィルス」でした。

RSウィルスは、大人や年長児がかかると鼻かぜのウィルスですが、乳児がかかると呼吸がゼイゼイ、ヒューヒューするようになる急性細気管支炎を引き起こします。

私の娘が赤ちゃんだった頃、地域の子育て支援センターで同い年の子たちと一緒に床に寝かされていたことがあります。そのうちの1人が鼻水を出していて、その後、娘も含めて全員がゼイゼイ、ヒューヒューの急性細気管支炎になってしまいました。RSウィルスは、それくらい感染力が強く、保育所などの集団生活の中で1人が感染すると、すぐに感染が広がっていきます。

また、最近では不整脈による乳幼児の突然死の原因としてRSウィルスが注目されています。生まれつきの心臓病や未熟児で生まれたお子さんは重症化することがあるため、定期的に抗体を注射します。

RSウィルスに効果のある治療薬はなく、ワクチンもまだ開発されていないため、注意したい感染症と言えるでしょう。

そして、このRSウィルスについては、冬に流行る病気ではなくなっています。国立感染症研究所による感染症週報では、夏から秋にかけて流行る感染症に変わってきています。

さまざまな感染症などが流行る冬の時期はもちろんのこと。基本的には年間を通して、手洗い、うがい、人ごみの中ではマスクをするなどの感染症予防を徹底しましょう。

文:十河剛

十河剛 (そごう・つよし)

済生会横浜市東部病院小児肝臟消化器科部長。小児科専門医・指導医、肝臓専門医・指導医、消化器内視鏡専門医・指導医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。

診療を続けていく中で、“コーチング”と“神経言語プログラミング(NLP)”と出会い、2020年3月米国 NLP&コーチング研究所認定NLP上級プロフェッショナルコーチの資格を取得、2022年全米NLP協会公認NLPトレーナーとなる。また、幼少時より武道の修行を続けており、現在は躰道七段教士、合気道二段、剣道二段であり、子供達や学生に指導を行っている。

「子供の一番星を輝かせる父親実践塾」Voicyにて毎朝6時から放送中。

動画セミナー『子供の天才性をハグくむ叱らなくても子供が勝手に動く究極の親子コミュニケーション術』