少しずつ暖かくなってきました。春になると、冬に流行する感染症が落ち着く一方、逆に増えてしまう病気もあります。今回は、3、4月頃の春先に流行する子供の病気について解説します。

インフルエンザ(B型)

3月、4月は、インフルエンザA型の流行が落ち着いてくる時期。しかし、A型よりも流行の時期が遅いインフルエンザB型はまだ流行していることがあります。

B型は、A型と同じくウィスルを含んだ飛沫(唾液や鼻水の細かい粒子)で感染するため、子供たちが多く集まる場所や密閉された場所では特に感染の可能性は高くなるでしょう。

B型の症状は、一般的にA型よりも軽い傾向にあり、38度を超えるような高熱が出ないケースも。そのため、自分がインフルエンザウィルスに感染していることに気づかずに、他の人に移してしまうことも多いです

水ぼうそう(水痘)

水ぼうそうは、水痘(すいとう)ウィルスによって引き起こされる感染症です。1年を通して見られますが、特に12月、1月が多く、2月、3月にいったん少なくなりますが、3月、4月に再び増加する傾向があります。

水ぼうそうの症状には、発熱やかゆみ、発疹などがあります。感染力が強く、空気感染するのも特徴です。さらに、水痘ウィルスに感染したことで、毎年10人程度が日本国内で亡くなっているため、注意が必要な感染症です。

一部に「流行り病は子供のうちにかかった方が軽くすむ」と信じている人がいますが、これは迷信です。周囲に感染者が出ると、わざと感染するために近くに行くという人もいるそうですが、絶対にやめてください。

一度、水痘ウィルスに感染すると、水ぼうそうが治っても、ウィルス自体は体内の神経細胞に残ります。そして、免疫が低下すると「帯状疱疹(たいじょうほうしん)」という形で再び皮膚に発疹が現れます。また、帯状疱疹が治った後も強い痛みを伴う「帯状疱疹後神経痛」を起こすことがあります。

手足口病

手足口病は、コクサッキーウィルスやエンテロウィルスによって引き起こされる感染症です。主に夏に流行しますが、3月、4月にも見られます。

症状は、発熱、口内炎、手足の発疹など。症状が重くなると、口の中が痛くて、食べたり飲んだりが出来なくなり、体力を消耗してしまいます。また、髄膜炎や脳炎の原因になることもあります。

かなり前になりますが、幼稚園児を育てる同僚の男性医師が「これ何でしょう?」と言って、両手を見せてきました。両手には小さな水ぶくれのような発疹がたくさん出来ていました。聞くと、お子さんにも同じ症状があるとのこと。「手足口病ですね」というと「やっぱりですか。大人でもかかるんですね」と驚いていました。

手足口病は主に幼児期に流行しますが、大人でも感染するため、看病する親御さんも気を付けてください。

花粉症

感染症ではないので、「流行」という言葉を使うのは正しくありませんが、2月から3月にはスギ花粉、3月から4月にはヒノキ花粉の飛散がピークとなり、花粉症の症状がひどくなる時期です。

花粉症は英語で「hay fever(干し草熱)」とも呼ばれ、鼻水、くしゃみ、目のかゆみ、喉の痛み、倦怠感など、風邪に似た症状が現れます。特に花粉症を発症した最初の年は花粉症と分からないこともあります。

気になる症状がある場合は、かかりつけ医に相談してみましょう。

しっかり対策して予防しよう

感染予防にワクチン接種を

春に流行するインフルエンザ、水ぼうそうを予防するため、ワクチン接種をおすすめします。

「ワクチンを打ってもかかってしまうので、打たない」という人もいますが、インフルエンザ脳症などの重症化を予防するためにも接種をした方が良いでしょう。

手洗いの習慣を

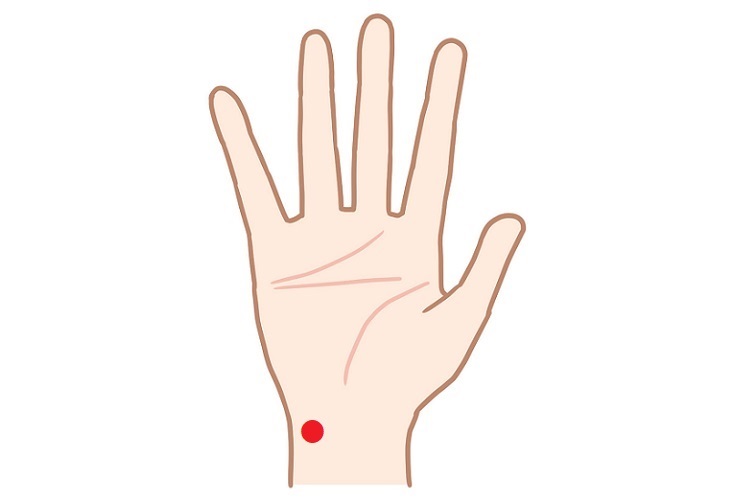

飛沫感染するインフルエンザには、マスクの着用も有効です。手足口病では、手に付着したウィルス粒子を口から体内に取り込むことで感染します。したがって、手洗いがとても重要になります。

新型コロナウィルス流行以降、多くの人が手洗いなどを徹底した結果、ほとんどの感染症の流行が抑えられています。このことからも、手洗いなどは感染予防に十分効果があると考えられます。

また、空気中に漂うウィルスを室外に排出するため、定期的な換気も大切です。

花粉症対策には

花粉症の対策には、マスク着用や、空気清浄機の使用が有効です。また、外出時には花粉対策メガネを着用することで、目のかゆみを防ぐことができます。また、花粉の飛散量が多い時間帯を避けることも、症状の軽減につながります。

毎年花粉症で困っている人で、「薬を飲んでも効果が感じられない」という場合は花粉が飛散する前から抗アレルギー薬や漢方薬を飲み始めると、より効果的と言われています。かかりつけ医に相談してみましょう。

最後に

子供たちは成長の過程でさまざまな感染症にかかって、いろいろな病原体に対する免疫を獲得していきます。

しかし、重篤な合併症を起こす可能性が高い感染症や、ウィルスが体内に潜伏して大人になってから問題を起こすウィルスは予防するべきです。ワクチンに関するさまざまな情報が出回っていますが、情報を取捨選択し、子供たちを守っていきましょう。

文:十河剛

十河剛 (そごう・つよし)

済生会横浜市東部病院小児肝臟消化器科部長。小児科専門医・指導医、肝臓専門医・指導医、消化器内視鏡専門医・指導医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。

診療を続けていく中で、“コーチング”と“神経言語プログラミング(NLP)”と出会い、2020年3月米国 NLP&コーチング研究所認定NLP上級プロフェッショナルコーチの資格を取得、2022年全米NLP協会公認NLPトレーナーとなる。また、幼少時より武道の修行を続けており、現在は躰道七段教士、合気道二段、剣道二段であり、子供達や学生に指導を行っている。

「子供の一番星を輝かせる父親実践塾」Voicyにて毎朝6時から放送中。

動画セミナー『子供の天才性をハグくむ叱らなくても子供が勝手に動く究極の親子コミュニケーション術』