今回から新連載「親子でひらく学びの未来」がスタートします。子どもの学びや生活習慣の悩みに、親子で前向きに向き合うヒントを、名古屋市千種区で「かとうのりこ進学教室」を主宰する加藤教子先生に聞きます。

第1回のテーマは「子どもの‟分からない”への向き合い方」。「分からない」と子どもが口にした瞬間、つい「ちゃんと読んだ?」「ここに書いてあるでしょ」と言ってしまいませんか。実は、この「分からない」は、子どもが自分の頭で考え始める大切なサイン。25年以上の指導経験を持つ教子先生に、子どもの「分からない」を成長につなげる関わり方について聞きました。

学習塾経営者・講師 加藤教子(かとう・のりこ)

愛知県出身。名古屋市千種区で「かとうのりこ進学教室」を主宰。25年以上にわたり小中高生の個別指導に携わり、中学受験から大学受験まで、医学部や東大・京大・早慶など難関大学への合格実績多数。総合格者数700名以上。一人ひとりの個性や家庭環境に寄り添い、偏差値20~30アップも実現する指導法で、多くの保護者から信頼を得ている。

「分からない」は学びの出発点

私は「分からない」は学びの出発点だと思っています。

家庭で子どもが「分からない」と言うと、親はつい「なんで分からないの?」という反応をしてしまいがち。不安や焦りから、ネガティブに捉えてしまうと思います。

しかし、「分からない」ことは決して悪いことではありません。自分の力で考え始めるサイン。今までの知識では届かない課題に出合い、考え始めている証拠です。

また、年齢によって「分からない」の種類も違います。低学年は「不安」から、高学年になると「分からない」ということに「恥ずかしさ」も加わることも多くあります。だからこそ、その年齢に応じた対応が大事です。

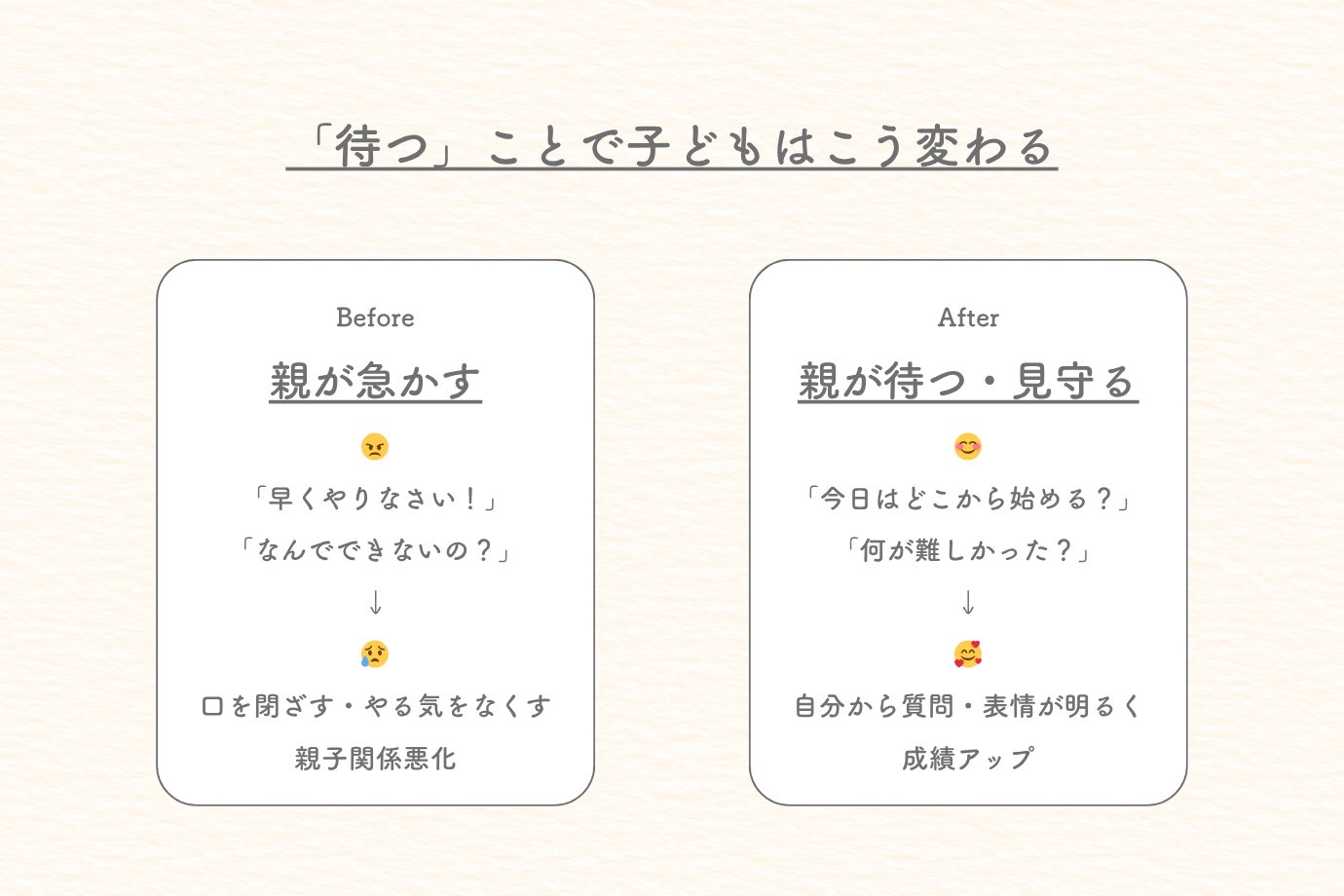

なぜ「待つ」ことが大切なのか

「待つ」ということは、とても不安になります。でも、「待つ」というのは何もしないことではなくて、「信じて見守る」という積極的な支援でもあるのです。

実際にこんな中学生の生徒さんがいました。お母様が毎日「勉強したの?」「もっとやりなさい」など、いろいろと声をかけていて、最初は頑張っていたのですが、だんだん親子関係が悪くなり、生徒さんが口を閉ざすようになってしまったことがありました。

そこで、「しばらくの間、勉強のことは塾でしっかり見るので、お子さんを信じてただ見守ってあげてください」とお母様にお願い。数週間から数カ月、大変だったと思いますが、お母様は何も言わず「ただ見守る」ということを続けてくださいました。

すると、生徒さんの表情も明るくなってきて、たくさん質問もしてくれるように。多少の失敗も経験しながら、自分のペースで考える時間を持てたことで、学び方が変わってきたのです。自分の勉強のやり方も確立できたことで、結果的に定期テストの成績もどんどん上がり、その後大学受験の勉強もスムーズ。見事合格することができました。

「待つ」と親が決めたことで、子どもに変化が起きた例です。親に信じてもらえると、子どもは動き出すことはよくあります。

「分からない」と言われたら

私は、生徒さんが「分からない」と言ったとき、すぐに答えを教えるのではなく、一緒に分からない場所を探すことを大事にしています。

まず「どのあたりまで分かって、どのあたりから分からなくなったのか」「ここまでは理解できた?」と聞いて、子どもの言葉で引き出すのです。そうすると、子ども自身も頭が整理できて「ここが分からなかったんだ」と気付けるようになり、“考える力”がつきます。

たとえば小学生によくあるのが、文章問題が長くなっただけで「分からない」と言ってしまうケース。本当はきちんと読んでいないだけなので、「じゃあ一緒に読んでみようか」と寄り添って見ていくと、意外とすぐに理解できることが多いです。

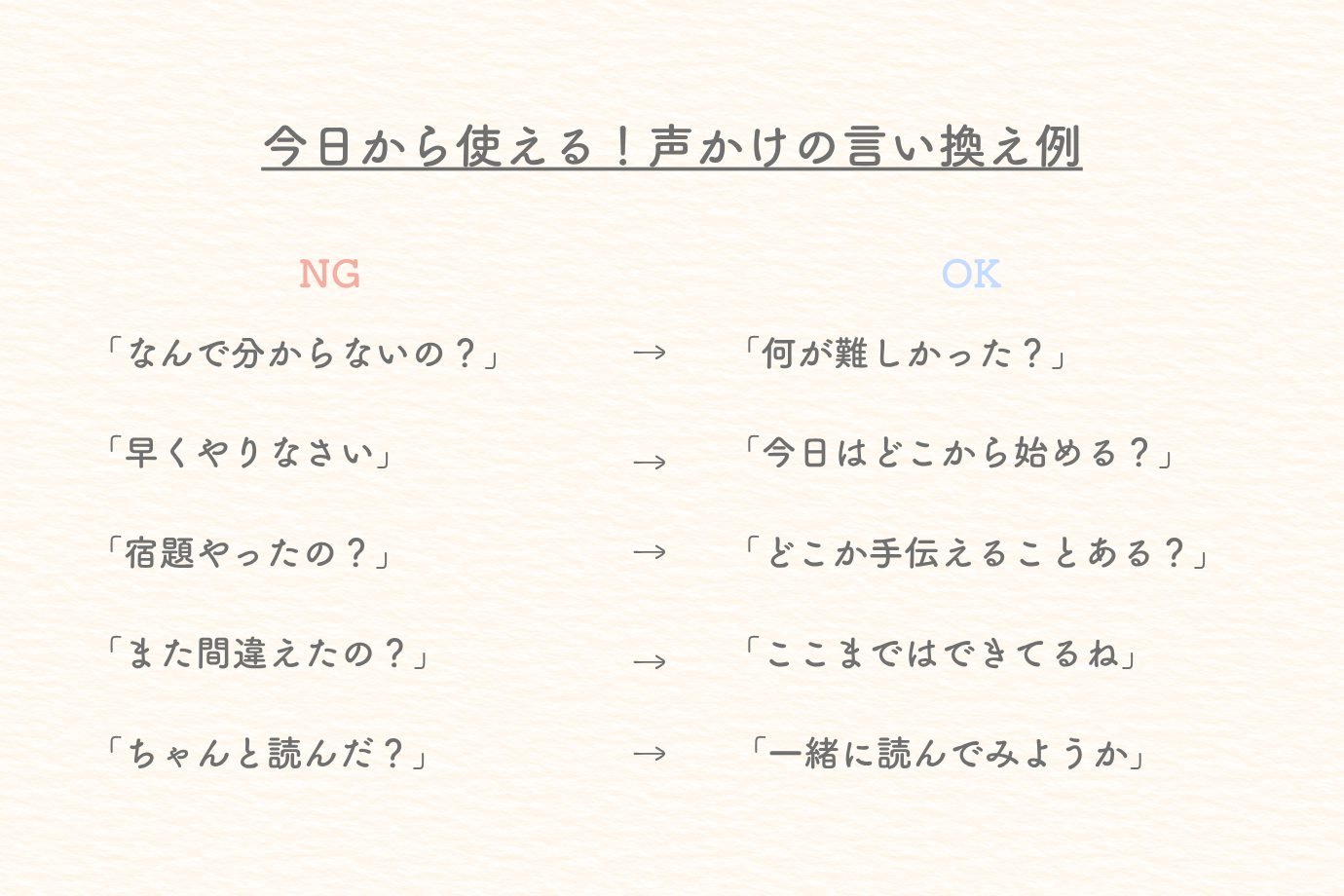

声かけも工夫しています。「早くやりなさい」ではなくて「今日はどこから始める?」、「なんでできないの?」ではなく「何が難しかった?」というように、質問を変えるだけで、子どもは「言われてやる」から「自分で考えてやる」に変わります。この「自分で考えてやる」ということを身につけていくことがとても大切です。

高学年や中学生で分からないことを恥ずかしがる子には、「これは最初にみんながつまずく問題だよ」など、“自分だけが分からないのではない”ということを伝えると、自尊心を傷つけずに質問を聞き出すことができます。

学年別・シーン別の関わり方

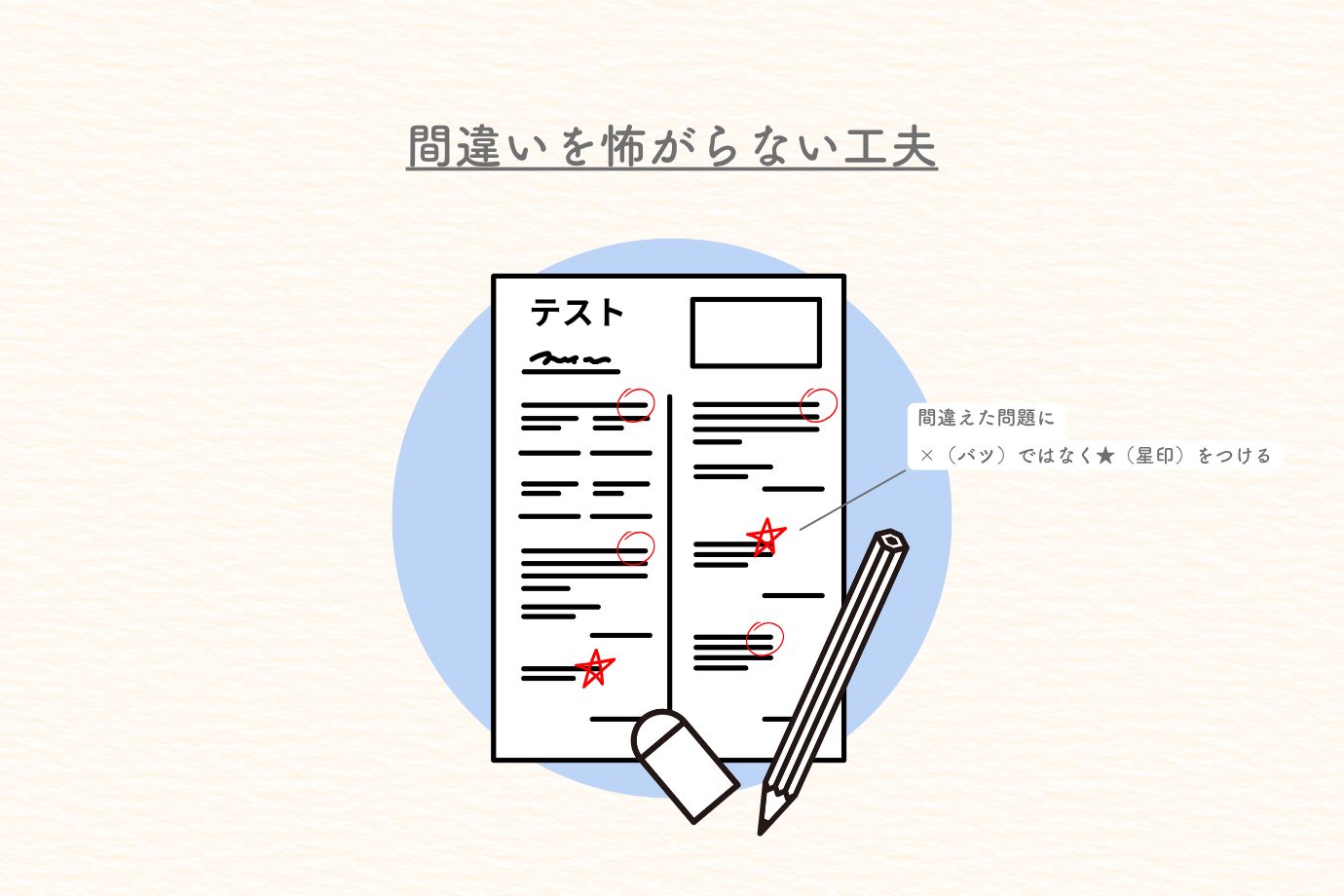

低学年の子には「安心感」が必要です。間違えることを嫌がる子には「×じゃなくて星印にしてごらん」と言うと、×をつけるということに抵抗感を持っている生徒さんでも素直につけてくれることもあります。

高学年から中学生はプライドも出てきます。「みんな最初はつまずくよ」と伝えて、安心して質問できる環境をつくります。

最近多いのが、スマホやゲームばかりで勉強しないという相談です。でも、子どもに聞くと「勉強をやっているのに、部屋に入ってきて『勉強してる?』って言われ、やる気をなくしてしまう」という例も。親子の会話がうまくいっていないケースでは、親子でしっかり話し合う機会をもち、家庭でのルールを早めにつくっておくことが有効だと思います。

今日から始められる「待つ」練習

「分からない」は学びの出発点。

かける言葉が、子どもの一歩を後押しします

イライラしてつい言いすぎてしまうこともありますよね。でも、大丈夫です。気づいたら「さっきは言いすぎちゃったね」とリセットすればよいのです。

今日から声かけを1つ変えてみましょう。例えば、「宿題やったの?」を「今日はどこから始める?」などと。結果より「過程を認める言葉」を使ってみてください。

子どもが「分からない」と言ってきたら、それは親に頼ろうとしているサインです。一緒に考えるチャンスでもあります。

「分からない」は、学ぶ力を育てる貴重なタイミング。特に小学生は子どもの言葉を引き出し一緒に考えることで、「自分自身で考える力」が育っていきます。信じて待つことで、子どもは必ず動き出すもの。失敗もしながら少しずつ成長できたら、たくさん褒めてあげてくださいね。