- 投稿日

この記事は「中日こどもウイークリー」で2025年7月12日に掲載された記事を転載しています。

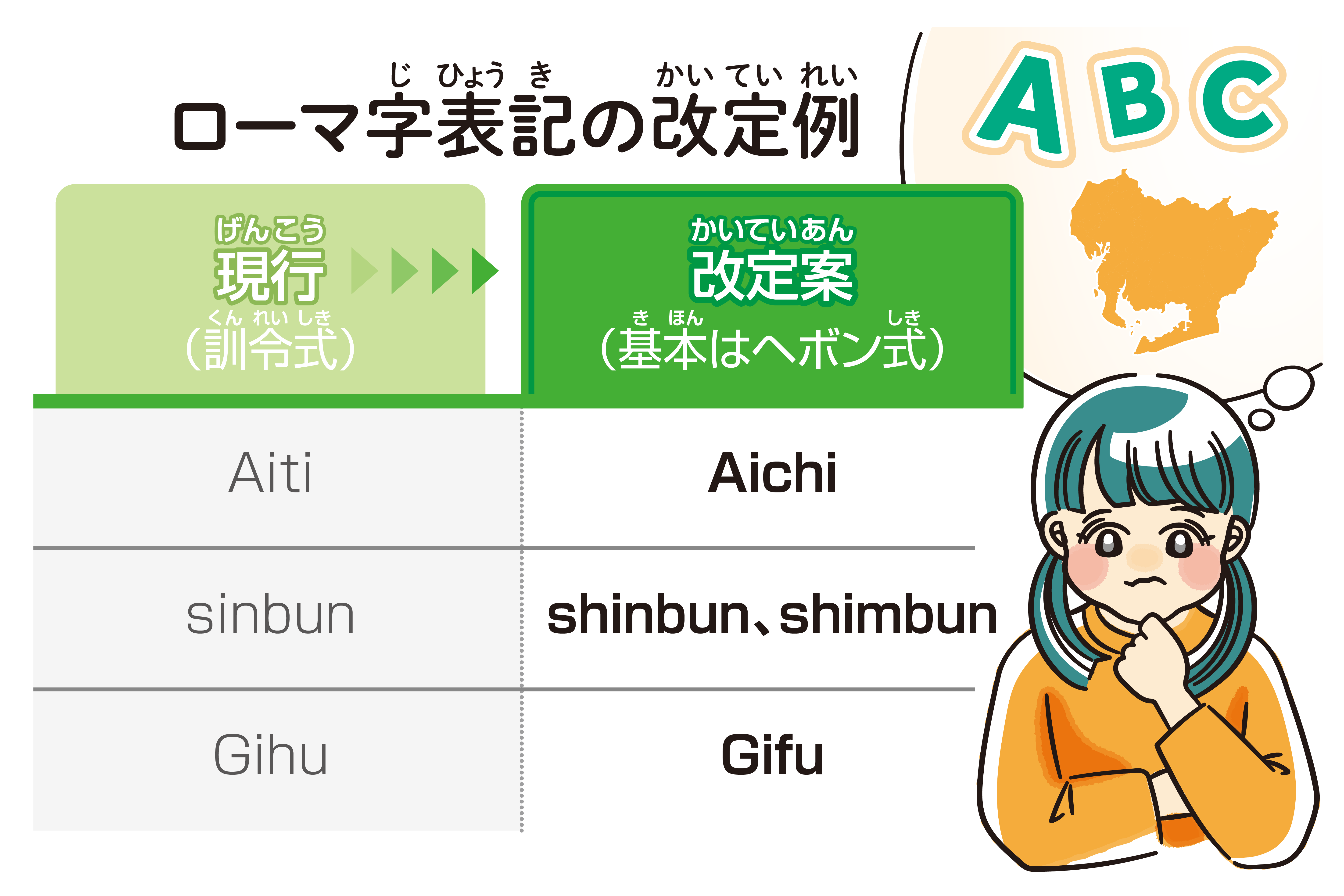

小学校で習うローマ字表記の目安が、約70年ぶりに見直されることになりました。本来の英語の発音に近い「ヘボン式」を基本とする方針です。ヘボン式とは何でしょうか? なぜ変更するのでしょうか?

本来の発音に近い

ヘボン式は、江戸時代に来日したアメリカの宣教師ジェームス・カーティス・ヘボンが考えた表記法に基づくローマ字のつづり方です。英語を話す人には日本語の音に似せやすいつづり方で、普段日本語を話す人が意識しない発音の差も反映されています。

これまでのローマ字表記は「訓令式」と呼ばれ、ルールはシンプル。aiueoの母音5文字と、kstnhなどの子音14文字を組み合わせます。「か」は「ka」、「さ」は「sa」です。

訓令式とヘボン式で異なる表記のローマ字をみてみましょう。訓令式では「し」は「si」、「つ」は「tu」ですが、ヘボン式ではそれぞれ「shi」「tsu」となります。

一方、「matcha(抹茶)」や「judo(柔道)」はどちらの表記法でもありませんが、すでに国際的に定着しているので、すぐに変更されるわけではありません。変えるのにお金がかかったり、混乱したりする可能性があるからです。

グローバル化に対応

1954年に国は訓令式を用いるよう通達を出し、ヘボン式は限定的に使うようにとしました。しかし、ローマ字は外国人向けに固有名詞を表記する際に使われることが多いので、発音しやすいヘボン式が浸透しました。これまでもパスポート上の氏名の表記や道路標識などは、ヘボン式で書かれています。

今回の変更の背景には、外国人観光客や日本に住む外国人の増加があります。2024年の外国人観光客数は、過去最高の3687万人。日本に住む外国人数も2024年末時点で、過去最多の376万人です。

文化庁が2024年に日本で生活する外国人を対象に実施した調査では、母語や国籍にかかわらず、95%の人が訓令式よりもヘボン式の方が読みやすいと回答しました。

学校教育は?

変更を受け、小学校で習うローマ字表記はどう変わるのでしょうか。文部科学省の担当者によると、現在の小学校教育では訓令式を習いつつ、ヘボン式も一部学習しています。

2030年度をめどに改定される、学習内容の基準などを定めた「学習指導要領」では、ヘボン式の学びが明記される見通しです。

担当者は「ヘボン式に改定されても、世の中の表記が大きく変わることはありません。今習っているローマ字の表記もなくなるわけではないので、学習が無駄になることはありません」と話しました。