- 投稿日

この記事は「中日こどもウイークリー」で2025年7月5日に掲載された記事を転載しています。

「耳マーク」を知っていますか?耳が聞こえない、聞こえづらいことを表すマークのことです。愛知県名古屋市で生まれ、2025年で誕生から50年の節目を迎えました。

「耳のシンボルマーク」の誕生

聴覚に障害がある人は、見ただけでは分かりにくく、聞こえないことで誤解されたり、危険にさらされたりすることがあります。そこで、周りに障害を分かってもらおうと考案されたのが耳マークです。

発案したのは、名古屋市中途失聴・難聴者福祉連合会(当時)の高木四良(しろう)さん。名前を呼ばれても気が付けないことに困った経験から、それを解決しようと考えました。

トヨタ自動車のデザイナーだった星野善晃さんが、耳に音が入ってくる様子を矢印で表現しました。1975年に名古屋市で「耳のシンボルマーク」に制定され、現在は全日本難聴者・中途失聴者団体連合会が著作権を持ち、全国共通マークとして普及しています。

広がる活躍の場

耳マークは今、活躍の場を広げています。マークがついたグッズが次々と登場。例えば缶バッジは、衣服やかばんに付けられ、マークを知らない人が見ても分かるように、大きな文字で「耳が不自由です」と添えられています。

病院の診察券などに貼れるシールは、順番が来たら知らせてもらうなどのサポートがお願いできます。全国の聴覚障害のある人たちの団体が、「あったら便利だな」と思うものを形にしてきました。

コンビニや自治体窓口でも掲示

もちろん、人によっては聴覚障害があることを周囲に知られたくない人もいるので、マークをつけることは強制ではありません。

「聴覚に障害のある人は、コミュニケーションを取るのに困ってきたが、耳マークの普及で変わってきた」と、長年、マークの普及に努めてきた愛知県難聴・中途失聴者協会の黒田和子さんが振り返ります。

希望に応じて筆談などの応対ができることを明らかにしようと、自治体の窓口やコンビニにも耳マークが掲示されることが増えました。黒田さんは「サポートする側、される側ともに、お互いを知ることにつながっています」と話します。

黒田さんとともに普及活動に取り組む古木茂代さんは、「聴覚障害者への対応は、手招きして呼ぶ、身ぶり手ぶりを加えて話すなどさまざま。耳マークをきっかけに理解が広がれば」と願います。

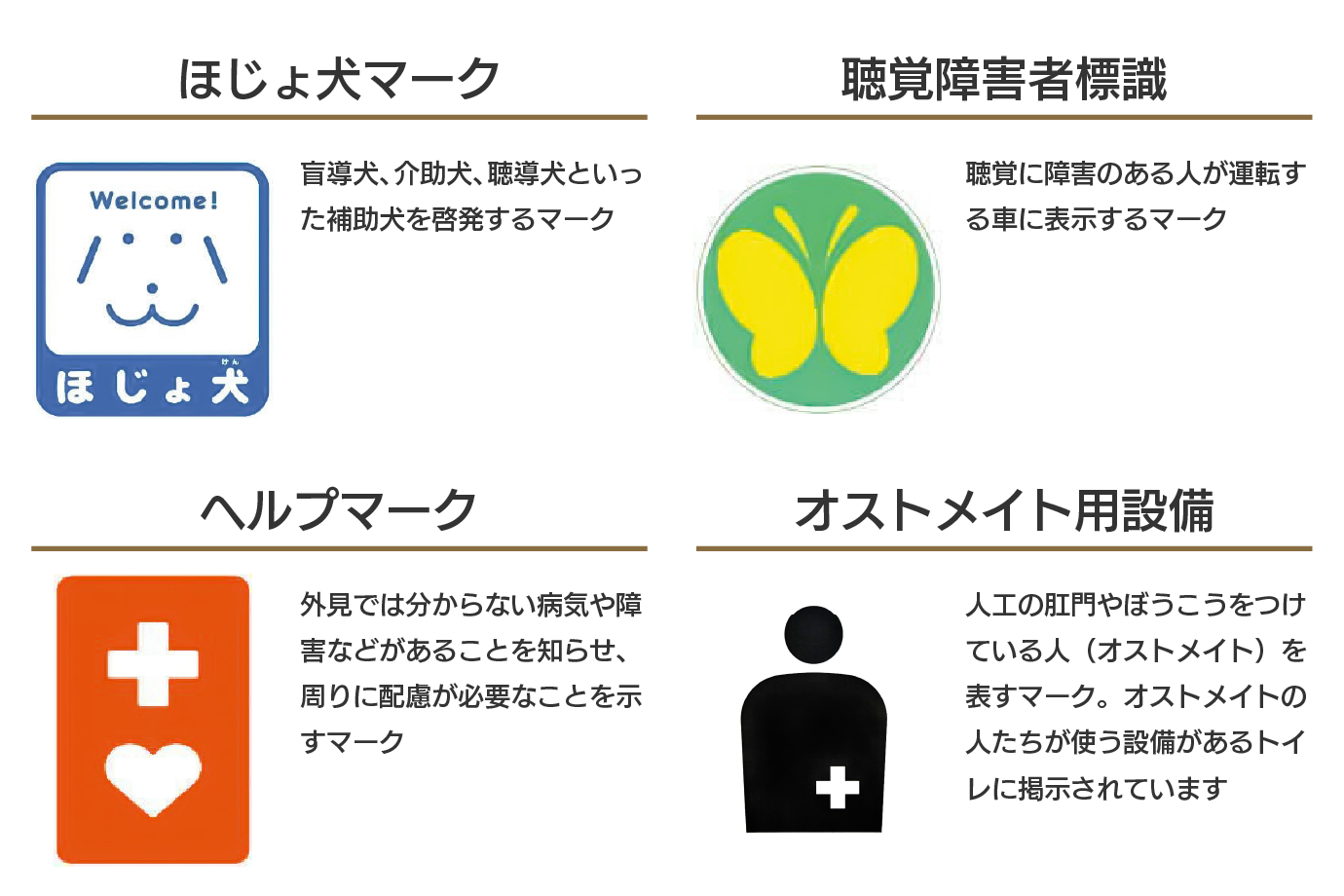

他にもこんなマークが

障害がある人のために、他にもこんなマークがあります。

マークにかかわらず、手助けを必要としている人がいたら、声を掛けてみてください。