外出が多くなるこれからの季節、スマホで撮影する機会も増えますよね。ちょっとしたコツやテクニックを知っているだけで、思い出に残る、何度も見返したくなるような写真が撮影できます。

そこで今回は、日ごろからスマホで静止画や動画を撮影しているWeb編集者に、シチュエーションや被写体に合わせた撮影テクニックやノウハウを教えてもらいました。実際に撮影した写真とポイントも紹介しているので、子どもとのお出かけの際に活用してみてください。

思い出や感動した景色を撮る

スマホで景色を上手に撮影するためには、ちょっとしたテクニックや工夫が必要です。撮影のコツやノウハウをまとめたので、チェックしてみてください。

グリッド線を活用して構図を整える

スマホの「カメラ」の設定から「グリッド線」(縦横の補助線)をオンにすると、画面が縦と横にそれぞれ三分割され、構図を決めやすくなります。地平線や建物のラインをグリッド線に合わせることで、水平・垂直が整い、安定感のある写真になりますよ。

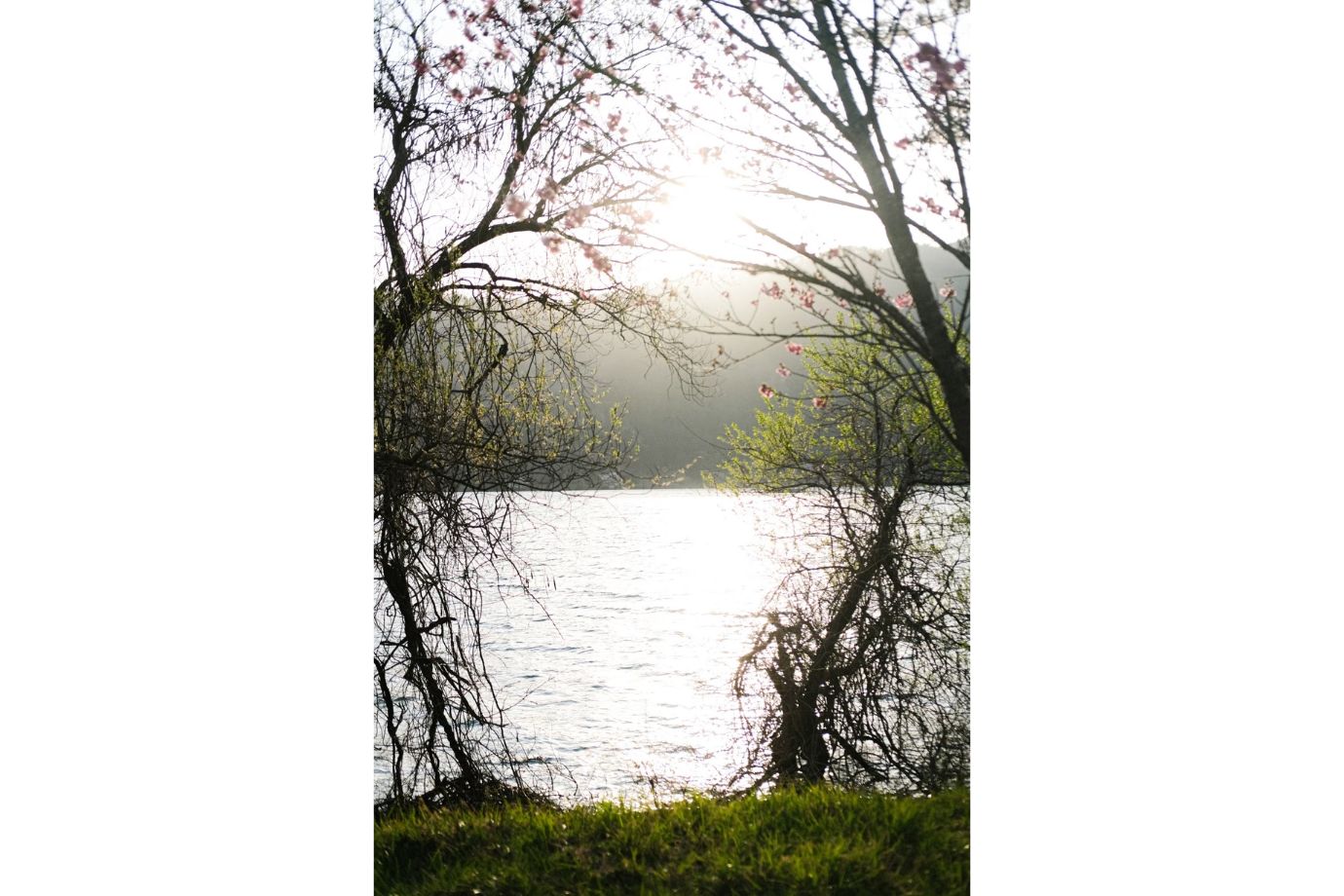

実際に撮影した画像

構図のポイントは、木々の間にバランス良く湖・山・夕陽が見えるように配置したことです。夕陽が沈む直前の一番きれいな瞬間を伝えるために、あえて逆光を生かして撮影しました。光のふんわり感や水面のきらきら感が引き立つように、撮影後に前面を暗く補正しています。

被写体の配置バランス

撮りたいものをあえて画面の中央から少しズラし、グリッド線が重なる点(交点)に置くと、印象的な写真に仕上がります。これを「三分割法」と言います。もし近くにゴミや雑然としたものがあったらフレームから外し、撮りたいものにフォーカスするのもポイントです。

実際に撮影した画像

標高の高い場所にある神社で撮影しました。主役となる狛犬を中心よりやや下に配置し、周りの紅葉ができるだけ入るように、背景の山々も映り込ませることを意識しています。撮影後、特に目立たせたい部分は、彩度(色の濃さ)を調整するのもポイントです。この写真では、際立たせたかった赤色を鮮やかにしました。

スムーズに広い範囲を撮るコツ

パノラマモードを活用することで、広がりのある風景を収められます。カメラをゆっくり水平にスライドさせ、ブレないように注意しましょう。広角機能がある場合は、より迫力のある広い景色を撮影することが出来ます。

また、人が多い場所で景色を撮りたい場合は、画角内に人が入り過ぎないような構図や位置を見極めることも大切です。

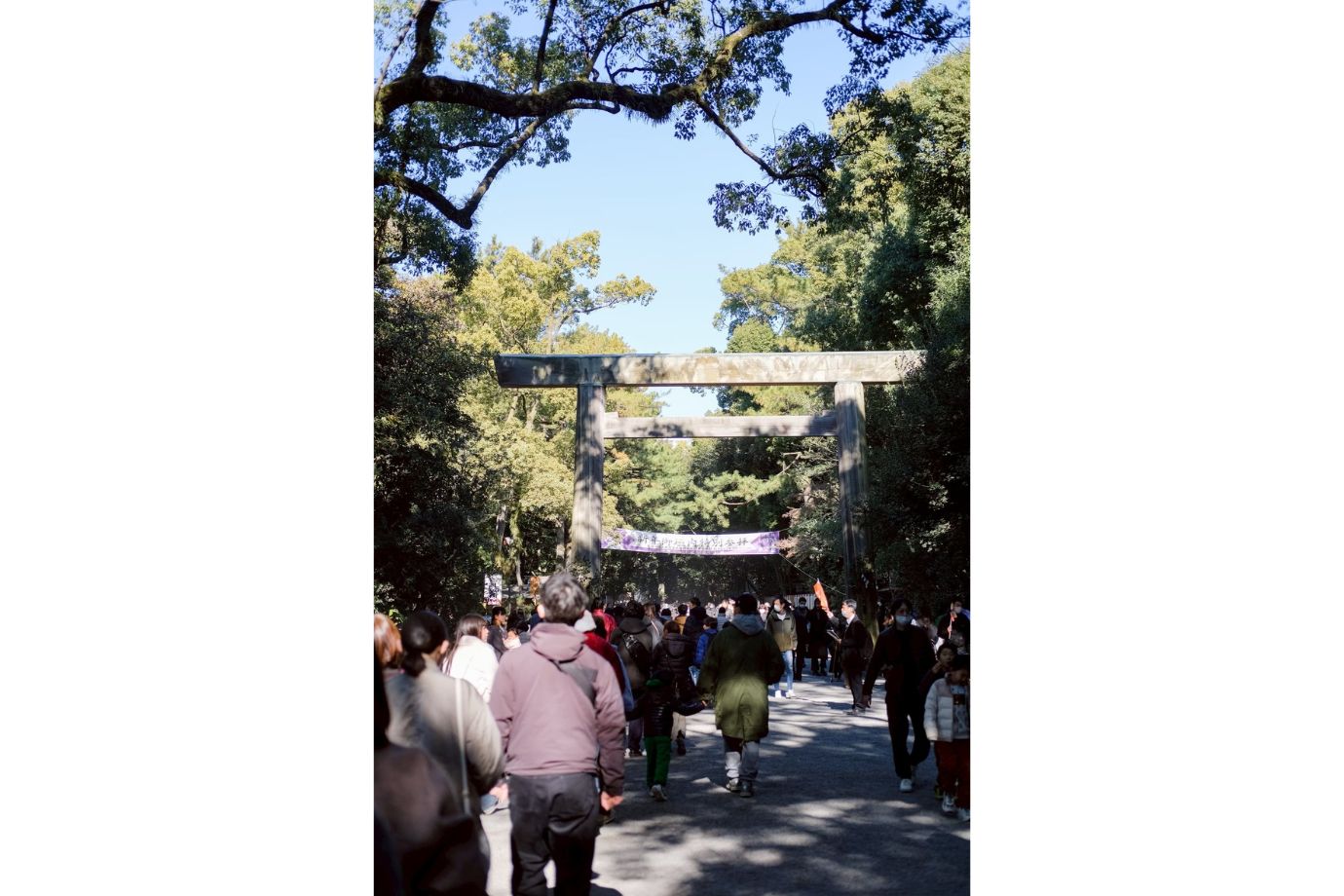

実際に撮影した画像

年末年始は家族でお寺や神社を訪れる機会も多いと思います。こちらに向かって来る人の姿が大きく写らないように注意し、神社なら鳥居と周辺の木々のバランス、光の当たり方を意識して撮影してみましょう。特に木漏れ日はシャッターチャンス! 一瞬のバランスを見逃さないことが大事です。

アングルの工夫

あえて目線より低い場所や高い場所から撮ると、いつもとは印象の違う写真になります。さらに、前方に花や木などを入れると奥行きや立体感が増します。

実際に撮影した画像

手前と奥に花がきれいに収まる構図を意識しました。ただ花を撮るだけでは平面的に見えてしまうので、奥の木も入るように撮影しています。景色が立体的に見えるよう、手前の花をあえてぼかして入れ、水面の反射と重なるようにしたのがポイントです。特に奥行きのある景色を撮る際は、花、水面、木と、要素ごとにレイヤーを分けるようなイメージで撮影すると上手くいきますよ。

小物や食べ物などを撮る

スマホで小物や食べ物を上手に撮影するには、景色を撮る時とは少し違ったコツが必要です。魅力的に撮影するためのコツを整理しました。

背景の整理

小物や料理が主役になるよう、背景を白色など、シンプルにすると主役が引き立ちます。生活感のあるものや余計なものは極力画角内に入らないようにしましょう。

アングルと構図

料理の場合、「真上から」「斜め45度から」「真正面から」など、メニューや質感に合った撮り方を使い分けましょう。また、小物も料理も、主役にしたい物を先ほどの三分割法」のほか、中心に配置する「日の丸構図」にすることで、際立つ1枚に。逆に被写体の一部をアップで撮ると、質感やみずみずしさが伝わる写真になります。

実際に撮影した画像

床が写って立体感が出るよう、料理をテーブルの角や端に置いて撮るのがポイントです。料理はテーブルの向きに合わせて配置し、自分が動いてバランスの良い角度を見つけるのもポイント! テーブルと床の相性が良いシーンではおすすめの撮り方です。 写真を見た人が「おいしそう!」となるように、料理を明るく、やや鮮やめに後から調整しています。また、ドリンクがあるときは、単品よりセットで撮ると◎ 真上から撮るときは、ドリンクをきれいに収めるより、あえて切った方が、より料理に目がいきます。

明るい自然光を活用する

窓際や屋外などのできるだけ自然光が入る場所で撮影すると、実際の色味を再現しやすいです。被写体の正面から光が入る「順光」より、被写体の斜め後ろや横から光が入ってくる方が立体感やおいしさ、質感が引き立ちます。

実際に撮影した画像

撮る前に光の位置を確認して、逆光にならず、背景とあまり色がかぶらない場所を選んで撮影しています。アイスクリームをあえて中心に置かないことで、余白を生かした構図にしました。また、ポートレート機能を使えば、被写体が際立って奥行きのある写真が撮影できます。真上や斜め上から撮るよりも正面から撮影したことで、アイスのボリュームと立体感が伝わる気がします。

「おいしそう!」を強調するシズル感

「シズル感」とは、料理の湯気やみずみずしい水滴、照りなど、五感を刺激し「食べたい!」と感じさせるような表現ことです。温かい料理の場合、できたての状態を逃さず、湯気をしっかり写すのがポイント。暗い背景や黒い器で撮ると、湯気が際立ちますよ。

実際に撮影した画像

料理を切り分けているのが分かるように、料理を中心にして、人も入るよう縦で撮影しました。ポイントは何と言っても卵の半熟感! 器の色味もかわいかったので、プレート全体が入るように工夫しました。卵のとろ〜んとした場面など、「シズル」を感じる瞬間を逃さないよう、連写するのもありだと思います。

最後に

秋から冬にかけては、景色の色合いがどんどん変化していきます。「この一瞬を残したい!」と思える景色に出合えたら、ぜひ写真を撮ってみてください。見返した際に、そのときに温度や空気感などが思い出せるような写真が撮れたら素敵ですよね。

また、おいしいものがたくさん出てくる季節でもあります。湯気やみずみずしさなどを意識して撮影した写真は、きっとSNSでも‟映える”と思います。ぜひお気に入りの瞬間を写真に残してみてください。

文:森下右子