もうすぐ夏休み。早めに終わらせたい宿題ですが、その中でも手ごわい課題の一つは自由研究ではないでしょうか。テーマによっては、1日で終わるもの、数日かかるもの、1週間以上かかるものなどさまざま。新しい疑問が生まれたらさらに調べる時間も必要なので、早めにテーマを決めて取りかかりたいですよね。今回は、夏休みの自由研究に役立つテーマの選び方やまとめ方のヒントをご紹介します。

まずはテーマ選びから!

自由研究に取り組むことが決まったら、まず始めに何をテーマにするかを決めていきます。お子さんの学年や興味に合わせて選べるとよいですね。

カテゴリーは大きく分けて4つです。

- 実験

身近にあるさまざまなものを使って実験をおこないます。 - 観察

植物、生き物、星、雲など、変化を観察します。 - 調査

テーマを決め、博物館、美術館、図書館などで調べたり、現地に足を運んだりして調べます。 - 工作

図工や料理など、作品を作ります。

せっかくだからお子さんの「やってみたい!」と思えるテーマを選べるとよいですね。

テーマ選びに役立つWEBサイト

最近ではインターネットで調べると、自由研究のテーマ選びのヒントが多数出てきます。こうした情報を参考にして、一緒に決めるのもオススメです。

企業のホームページにも自由研究の特集が組まれているところがあります。やり方も詳細に紹介されているので、そのままおこなうこともできますよ。

もし「何をしたらよいか分からない!」となったら、図書館、博物館、美術館、科学館などの施設に足を運ぶのもよいでしょう。お子さんの興味や好奇心にさりげなく火をつけることができるかもしれません。

名古屋市にある『でんきの科学館』は、実験、工作、体験コーナーがあり、大人も子どもも楽しみながら、電気を身近に感じられますよ。

開館時間や展示物などが急遽変更となる場合がございます。ご来館の前に、でんきの科学館ホームページをご覧ください。

写真:でんきの科学館ホームページより

写真:でんきの科学館ホームページより

分かりやすくまとめよう!

自由研究は、調べたり、作ったりして終わりではありません。自分のしたことをまとめて、誰から見ても分かる形にすることが大切です。

以下の構成をおさえておくと、見やすいものになりますよ。

- タイトル

タイトルを見ただけで、何をおこなったのかが分かると理想的です。 - 動機・目的

なぜ、それをやろうと思ったかを書きます。 - 方法/使った材料

何を調べたのか、そのとき使った材料もあれば書きます。 - 仮説

調べる前に、どのようになると予測したかを書きます。 - 手順/過程

具体的にどのような手順でおこなったのか、過程を書きます。 - 結果

どうなったのか、結果を書きます。図や表、写真があると見やすくなりますよ。 - 考察/感想

おこなったことで分かったことを書きます。 - 参考にした本、お世話になった人や場所など

参考文献やWEBサイト、話を聞いた人、調査した施設などがあれば書きます。

特に、「考察/感想」に関しては、お子さんの言葉でしっかり書きたい部分です。「どう思った?」など、お子さんに質問を投げかけ、感想を引き出してあげられるとよいですね。

何にまとめるかは、テーマに合わせて適したものを選べると良いでしょう。

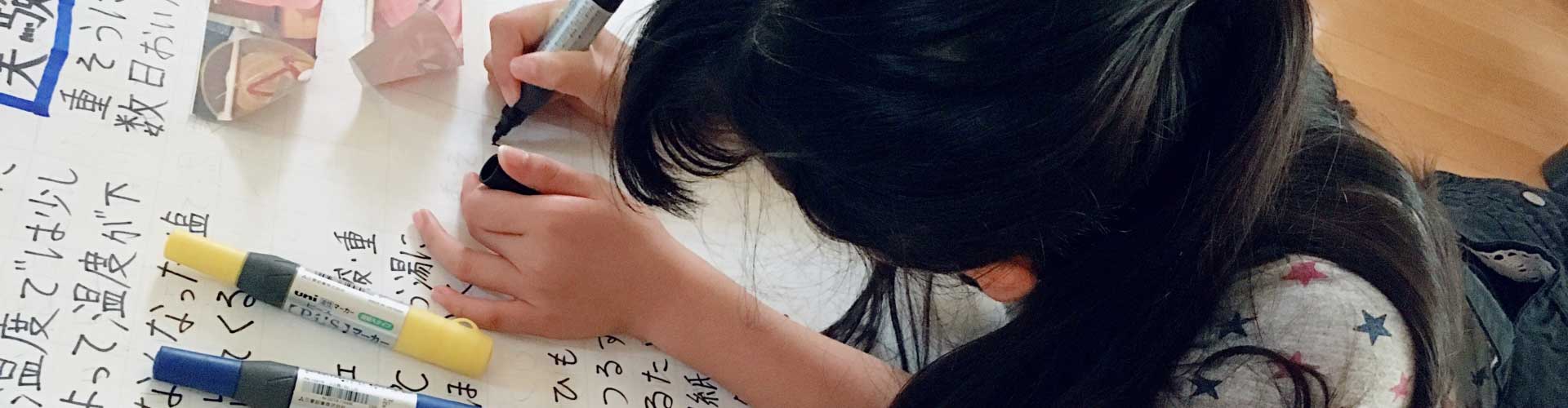

- 模造紙にまとめる

教室に貼ることを想定すると、一番目立つのは模造紙です。

大きな紙に書くのは、文字の大きさ、配置が難しくなるので、書く前に配置を考え、下書きをしてからおこなうとよいでしょう。 - スケッチブック、レポート用紙にまとめる

作りやすさや、持ち運びのしやすさを考えた時におすすめです。

一枚ずつめくる形で報告をまとめます。文字ばかりだと読みづらくなってしまうので、図やイラストなども上手に入れてつくるとよいでしょう。 - アルバムにまとめる

観察などをおこない、写真が多い時に適しています。

アルバムといってもサイズや写真を入れる様式などさまざまあります。イメージに合うモノを探してみましょう。

最後に

お子さんの学年・年齢にもよりますが、親がどこまで自由研究に手を出すか、というのも考えてしまいますよね。手伝う、手伝わないに正解はありませんが、お子さんのタイプに合わせてサポートができるとよいですね。

一緒に取り組む場合は、親子で楽しめる工夫を。お子さんに任せる場合は、「困った時は声をかけてね」と事前に伝えておきましょう。タイミングをみて進み具合を確認する声がけをおこなえれば、後で慌てることもありません。

自由研究は、自分の好きなテーマでおこなえる課題。何かに挑戦することは、お子さんの成長にもつながるはずです。やる気を引き出し、前向きに取り組める環境を作ってあげて、楽しい夏の思い出にできるとよいですね。

文:きずなネットよみものWeb編集部