この記事は「中日こどもウイークリー」で2025年6月14日に掲載された記事を転載しています。

公立中学校の部活動を地域に委ねる「地域移行」が本格化して、3年目に入りました。部活動の運営を学校の教員ではなく、校外の指導者に頼むなど、地域の大人に任せます。教員の負担を減らすのが主な目的ですが、新たな指導者の確保に難航する自治体もあり、地域移行の実現は、長期化することが予想されています。

3年→6年かけて移行

部活動改革は、全国各地の自治体で進められてきました。国はもともと、2023年度から25年度までの3年間を、地域移行への「改革推進期間」としていました。休日の活動を中心に地域に移すように求めてきましたが、自治体の規模や事情によって進み具合が異なっていました。

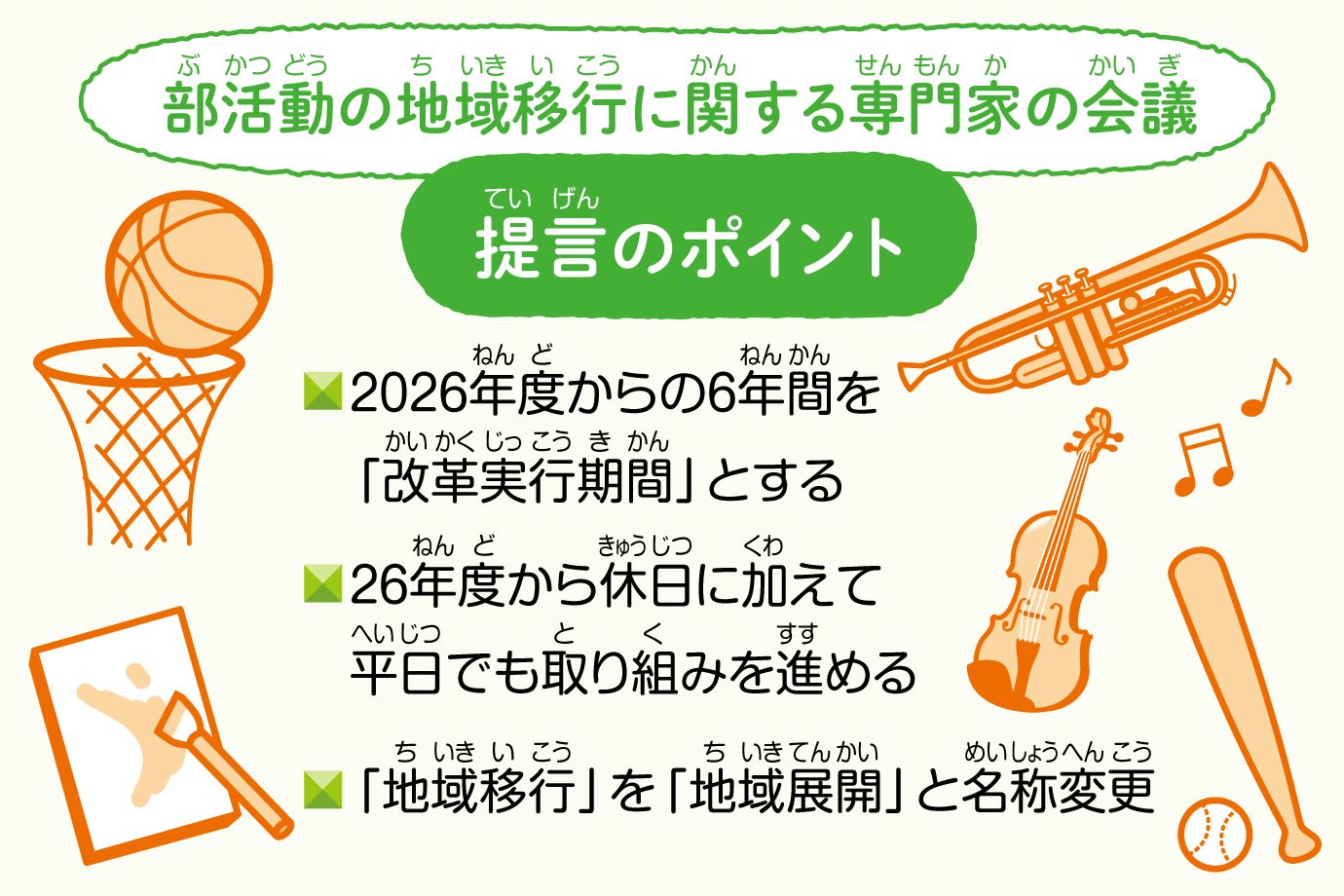

そこで2025年5月、スポーツ庁と文化庁の専門家による会議が、新たな提言をまとめました。26年度から6年間かけて移行を目指すことを進言したのです。

提言では、6年間で休日の活動は全て地域に移し、平日も改革を進めるとしました。さらに、「地域移行」の名称を「地域展開」に変更します。学校と地域が対立するような印象を避けて、地域全体で部活動を支えることを明確にする狙いがあります。

なぜ進まなかった?

これまで、なぜ地域への移行が進まなかったのでしょうか。

まず、教員に代わる新たな指導者の確保です。地域や活動内容によって、指導者が確保できないケースが起きています。また、地域で活動すると、指導者への謝礼や施設使用料など、保護者の負担が新たに増える可能性があり、進まない理由の1つになっています。

子どもの「体験格差」をなくす

こうした課題に対応しようと、提言では指導者を確保するため、大学生への参加呼びかけや、希望者を登録する人材バンクの設置などを提案。費用負担について、家庭ごとの「経済格差」が、子どもたちの体験活動の機会に差が生じる「体験格差」につながらないよう、負担のあり方について検討する必要があるとしました。

多数の人から少額ずつ資金を調達する「クラウドファンディング」をはじめとした寄付など、新たな財源の確保を組み合わせていくことも呼びかけています。

部活動が地域に移行しても、誰もが平等に活動の機会を得られるには、どうしたらいいのでしょうか。部活動改革を取材する、中日新聞教育報道部の小中寿美記者は「学校での活動と同じ内容を地域で行うのは無理があると指摘する専門家もいます」とし、「どのような形なら活動が持続でき、子どもたちが参加しやすいのか。自治体の実情を踏まえ、子どもたちの意見も聞きながら議論を尽くす必要がありそうです」と話しています。