秋から冬は空気が澄み、星がより美しく見える季節とされています。プラネタリウムで事前にじっくり星空を眺めてから、実際の夜空を見上げれば、星の見え方や感想がきっと変わるはず。

名古屋市科学館のプラネタリウムでは、本物の夜空の下にいるような臨場感で、季節の星座や宇宙の不思議を体験できます。学びと発見が詰まったプラネタリウムでの体験を経て、子どもと一緒に星の世界をのぞいてみませんか。

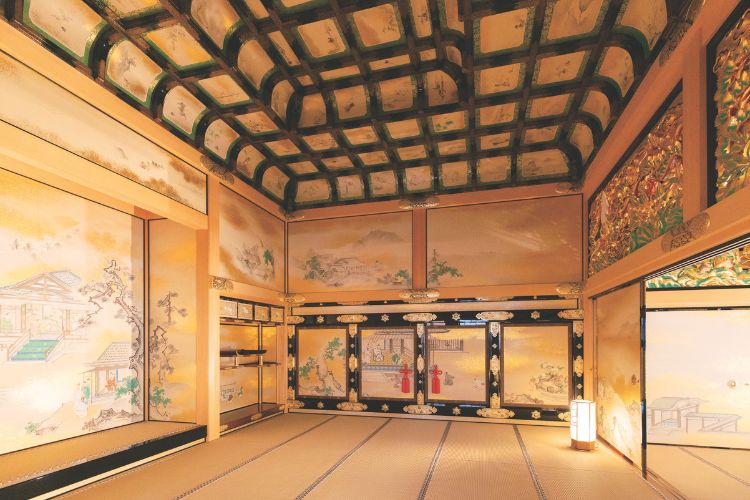

世界最大級のドームが描く夜空

名古屋市科学館のプラネタリウムは、ドーム内径35m、座席数350席という世界最大級の規模を誇ります。2011年には世界最大のプラネタリウムとして、ギネス世界記録に認定。そのスケールの大きさと映像美で、訪れる人を圧倒します。

広々とした空間には高解像度プロジェクタが設置され、満天の星や流れ星、惑星、星の瞬きなどがリアルに投影されます。

子どもにも優しい快適シート

1席ごとに独立したシートは、リクライニングの機能に加え、左右に30度ずつ回転することが出来ます。子どもから大人まで快適に星空を見渡せるよう、座面の高さや奥行きも考慮されています。

座席のゆるやかな傾斜により、視界全体が星で満たされ、まるで宇宙に浮かんでいるような没入感を演出!

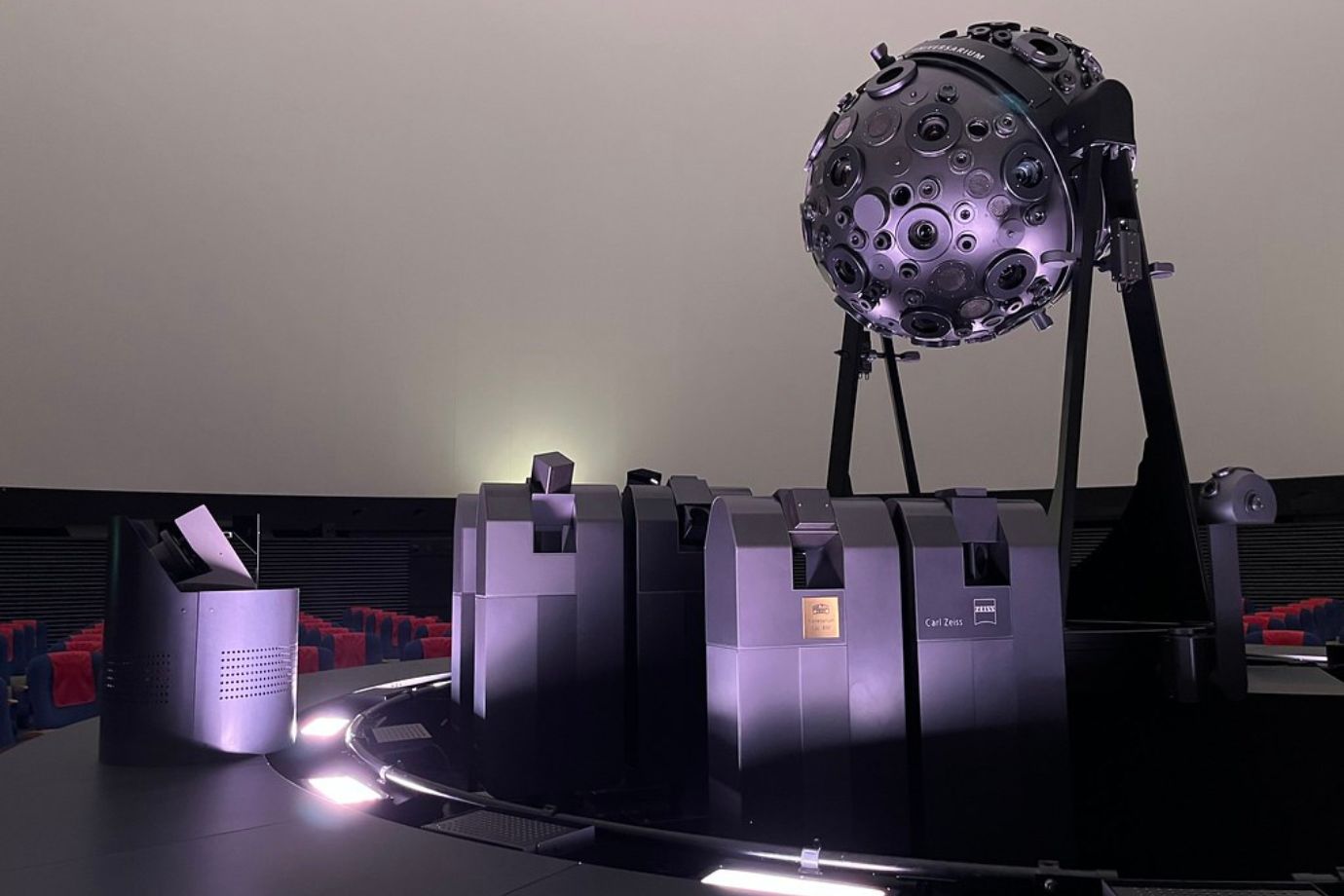

臨場感を盛り上げる高性能機器

ドームに投影される星は、光ファイバーを使うことで明るくシャープな星像で、LED光源により正確な色が表現されています。さらに多数のスピーカーによる立体的な音響など、細部にまでこだわり、リアルな宇宙が体験できます。

2台の投影機が織りなす“究極の星空”

ドーム中央には、ドイツ・カールツァイス社製の光学式プラネタリウム「UNIVERSARIUM Model IX」を設置。肉眼で見える約9100個の星を正確な位置と明るさで再現し、さらに惑星の動きや月の満ち欠けをリアルに投影します。

加えて、デジタル式プラネタリウム「Media Globe ΣSE」が連動し、宇宙空間を自在に移動するような3次元体験を実現。宇宙の過去や未来の姿も再現できます。銀河や惑星の間を自由に移動しながら、星の位置や宇宙の広がりを直感的に学べると好評です。

迫力の映像・音響システム

最大8Kクラスの高精細映像プロジェクタが、夜明けやオーロラ、銀河をドームに360度投影。70基以上のスピーカーによる立体音響で、解説やBGMが空間全体を包みます。映像と音の一体感が、まるで宇宙にいるような感覚を与え、子どもたちの感性を刺激してくれますよ。

充実した投影プログラム

プラネタリウムには、来場者層に合わせて複数の投影プログラムがあります。神話や天文現象、宇宙開発などのテーマをほぼ月替わりで扱う「一般投影」や、小学生にも分かりやすい内容の「ファミリーアワー」などがあり、どちらのプログラムでもその時期に見やすい星や星座の話も聞けます。

秋にはペガスス座や秋の四辺形、冬にはオリオン座やすばる、冬の大三角など、季節ごとの星空とその見どころを紹介。学芸員による丁寧な語りかけとともに、近くの空でも見つけられる星々を教えてくれるため、見終わった後には実際の夜空を見上げたくなります。

また、特定の平日18時30分~19時30分には大人向けのプログラム「夜間投影」(事前申込制)も。季節にちなんだテーマに、落ち着いた演出で、じっくり星空に浸れるのが魅力です。

その先に広がる“本物の星空”

プラネタリウムで星座の形や位置、見られる時期を学んでから実際の夜空を見上げると、親子で“見つけた喜び”を共有できるはずです。

名古屋市科学館では天文台での「観望会」も実施しており、望遠鏡を使った天体観察体験が人気です。 屋上の「星のひろば」で望遠鏡をのぞくと、街中とは思えないほどはっきりと星を眺めることが出来ます。

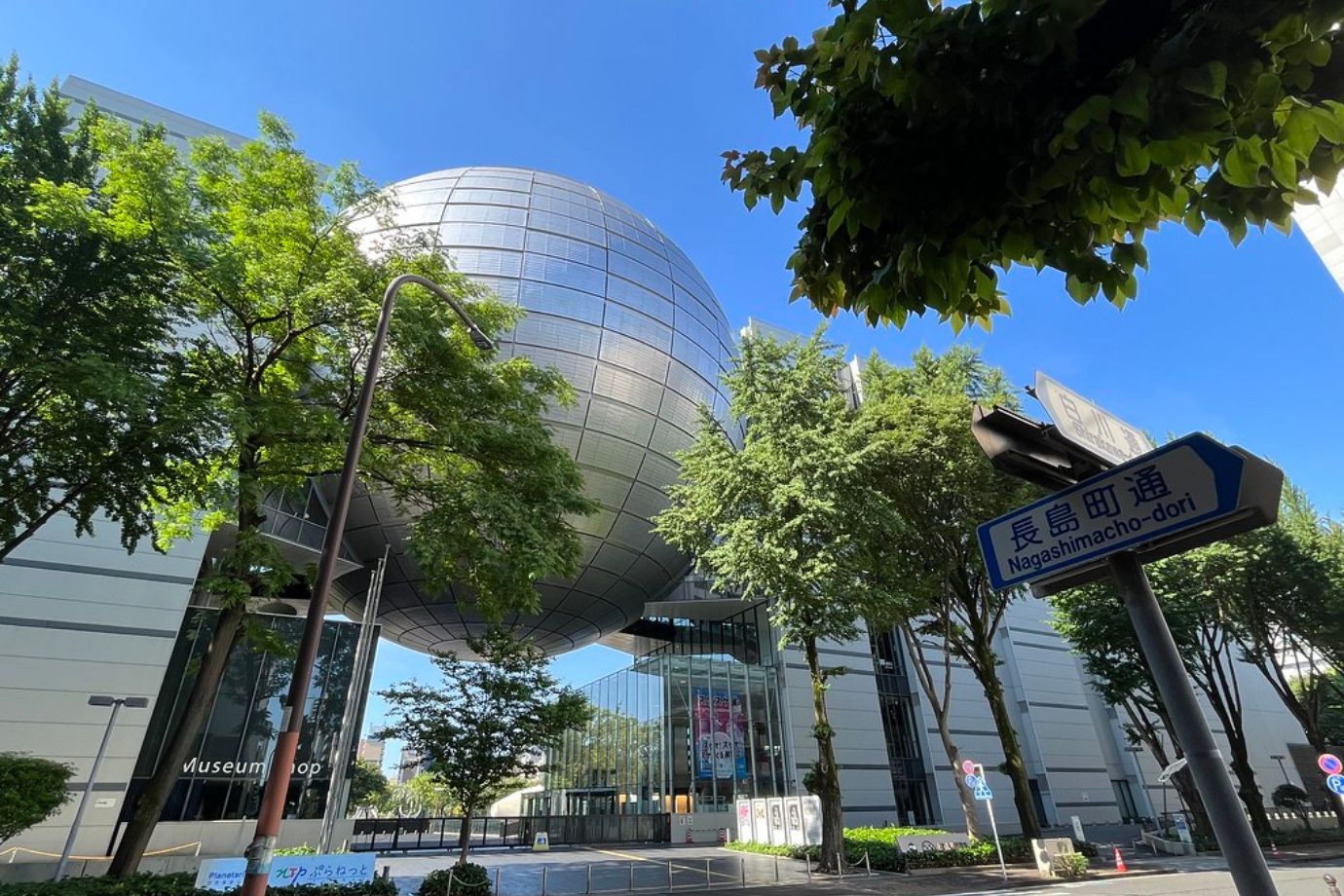

名古屋市科学館

【問い合わせ】052-201-4486

【場所】愛知県名古屋市中区栄2-17-1

【時間】9:30~17:00(入館は~16:30)

【休館日】月曜(祝日の場合は翌平日)、第3金曜(祝日の場合は別日)、12月29日~1月3日 ※臨時開館・休館日あり(公式サイトで確認)

【駐車場】なし

【公式サイト】https://www.ncsm.city.nagoya.jp

【アクセス】地下鉄「伏見駅」より徒歩で約5分

【料金】展示室とプラネタリウム:中学生以下無料、高校・大学生500円、一般800円(観覧券はオンライン購入可)

最後に

名古屋市科学館のプラネタリウムは、世界最大級のドームが生み出す臨場感と、学芸員による温かみのある解説が魅力です。光学式とデジタル式を組み合わせた映像技術で、子どもたちは星や宇宙への関心を伸ばし、親も新鮮なひと時を過ごすことが出来ます。

秋冬の澄んだ夜空をより楽しむために、プラネタリウムで星の世界を学んでから、リアルな夜空へ出かけてみましょう。きっと、見慣れた夜空が少し違って見えるはずです。

文:森下右子 画像提供:名古屋市科学館