- 投稿日

この記事は「中日こどもウイークリー」で2025年3月15日に掲載された記事を転載しています。

道路に穴があいたりくぼんだりする事故が、全国で相次いでいます。大きな原因は、地下にある下水道の管が壊れたことです。事故は今後も増えると予想され、古くなった下水道管の点検や修理といった対策が急がれています。

2022年度は約2600件も

2025年1月28日、埼玉県八潮市の交差点で、道路に穴があいてトラックが落ちる事故が起きました。原因は、道路の地下にある下水道管に穴があき、周りの土砂が管の中に流れ込んで、地中に空洞ができたためと考えられています。

事故発生当初、直径10mほどだった穴はその後大きくなり、周りの市や町では約2週間、下水道の使用が制限されました。下水道が原因の事故は全国各地で起きていて、国土交通省によると、2022年度には約2600件ありました。

家庭や工場から出た汚水や雨水など、不要な水を捨てるための施設を下水道といいます。どうして下水道管に穴があいてしまうのでしょうか。

傷むのが早い下水道管

家庭から出た汚れた水には、トイレから出たうんちやおしっこ、台所からの生ごみも含まれています。下水道管の中では、こうした汚れた水から硫化水素という気体が発生し、空気に触れて、「硫酸」という液体になります。硫酸には鉄やコンクリートを溶かす性質があり、管がコンクリートでできている場合、内側から溶かしてしまうのです。

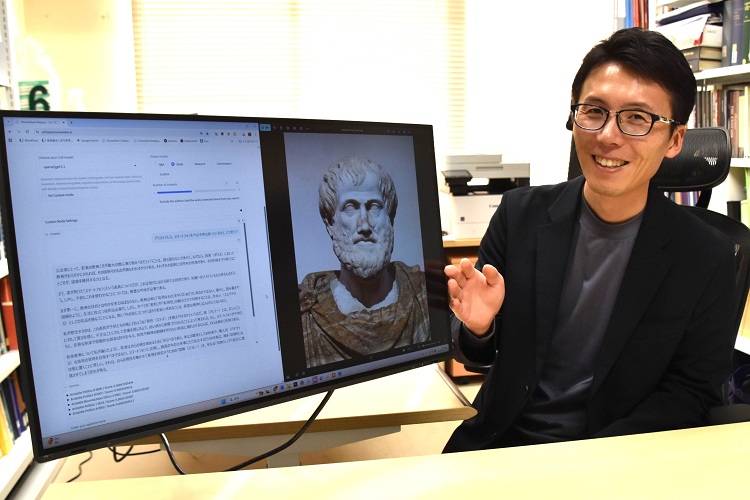

コンクリートの構造に詳しい名古屋大大学院の中村光教授は「硫化水素が空気と一緒に流れていく場所に比べて、空気がたまりやすい場所では管はより傷みやすくなる」と話します。その結果、下水道管は、橋やトンネルに比べて傷むのが早いのだそうです。

下水道管の事故を防ぐためには、日ごろの点検が欠かせません。壊れやすいとされる下水道管については5年に1回、点検が義務付けられています。大きな管では人の目で壁の具合を判断し、人が入れない小さな管では、カメラなどによって確認します。異常が見つかれば、管を入れ替えたり、管の内側に別の管を埋め込んだりして修理します。

寿命過ぎた管 都市部に多く

2023年度末での下水道の全国普及率は81.4%です。地球12周分にあたる49万kmもの長さの下水道管が、全国に張り巡らされています。寿命とされる「耐用年数」の50年を過ぎた管は、2023年度で3万km上あります。整備が早くから進んでいた都市部ほど、事故は多い傾向にあるそうです。

20年後には約20万kmの下水道管が、耐用年数を迎えると見込まれています。中村教授は「下水道管の老朽化による事故は、今後ますます身近な問題になる可能性がある」と指摘。「人の手に頼らない、精度の高い検査の技術が求められる」と話します。

家庭や工場から出た汚水や雨水など、不要な水を捨てるための施設。汚水と雨水を一緒の下水道管に集める「合流式下水道」と、別々の管に集める「分流式下水道」がある。