わが子には、優しい子に育って欲しい。でも、「優しさ」って何でしょう?どうやって育てる?そんな難しい問いに真正面から向き合うのはミラコラキャリア塾(※1)の子どもたち。愛知県長久手市で行われたSDGsフェスタ(※2)で、子どもたちが優しい社会をめざして作った絵本をテーマに、大人と真剣に話し合いました。ふだん、「日本って優しくない社会だなあ」と思っている方、必見です!果たして「優しさ」の正体を突き止めることができるのでしょうか?

(※1)ミラコラキャリア塾

ミラコラキャリア塾は、未来を育む生き方塾。一人ひとりが人生を歩むための「道」をひらく場所として、愛知県長久手を中心に全国6か所に展開。子どもたちは「こころざし」をもとに、地域や企業と協働してさまざまなプロジェクトを行っています。

(※2)SDGsフェスタ

「みんなでhappy peopleになろう」というスローガンのもと、愛知県長久手市リニモテラス公益施設で、7つの参加企業・団体と、ミラコラの子どもたちが一体となって開催。読書会の場づくりはMojaiikが協力。

読書会ってなに?

皆さんは読書会をご存知ですか?読書会とは、自分の読んだ本の感想をお互いに伝え合ったり、本の内容について対話したりする会です。本を題材に対話することで、本の内容がよく理解でき、お互いの話を聞いて考えが深まるのが読書会のいいところ。

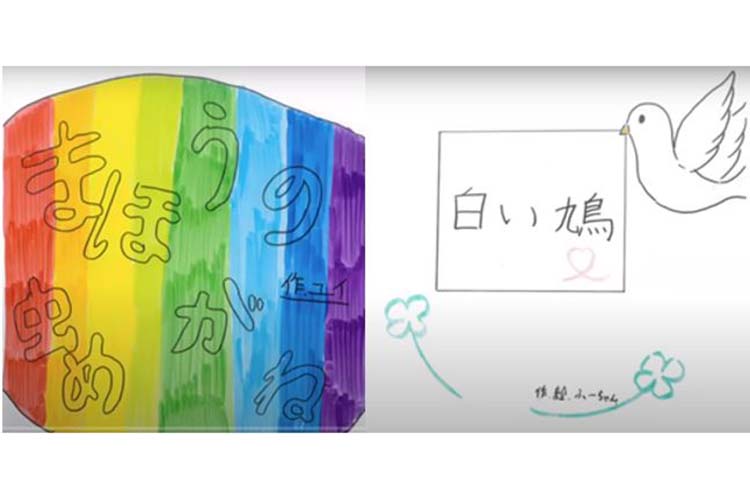

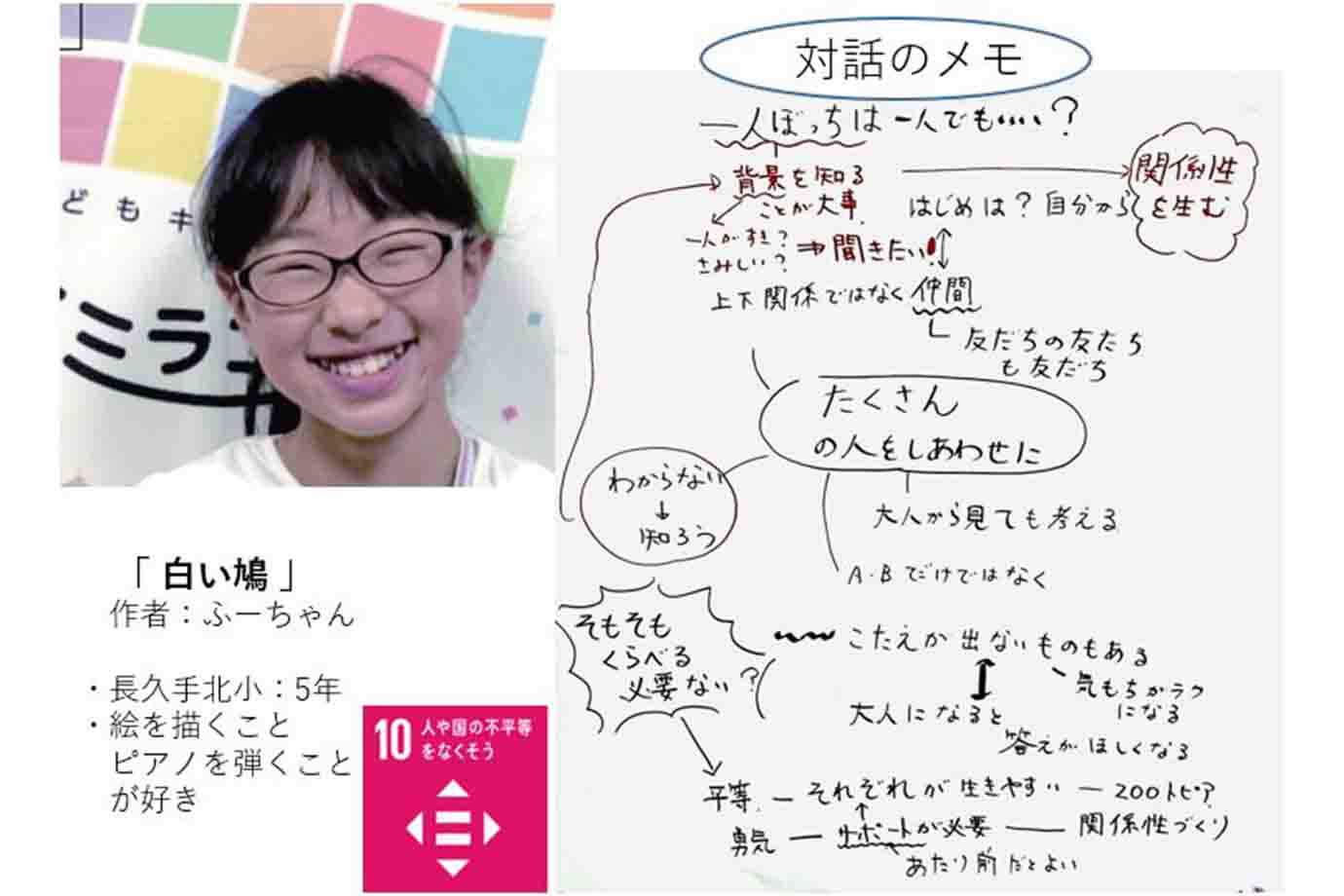

今回は、ミラコラキャリア塾の小学生が作った絵本、『まほうの虫めがね』(ユイ作)と『白い鳩』(ふーちゃん作)(※3)の読書会を開催。「優しさ」って何?考えれば考えるほど難しい問いです。皆さんも読書会に参加した気分で、一緒に考えてみてください。(本の内容はこのあとのリンクからご覧いただけます)

(※3)『まほうの虫めがね』と『白い鳩』

ミラコラキャリア塾の「世界中を優しくする“絵本”プロジェクト」という、絵本の力で社会を優しく、楽しくするプロジェクトで生まれた絵本。誰一人取り残すことなく幸せになってほしい、そんな子どもたちの優しい気持ちがつまった2冊です。

ものの見方は人それぞれ

作者の2人と大人5人は初めて顔を合わせました。少しでもお互いのことが分かるように、自己紹介を踏まえて、次のようなワークをしました。

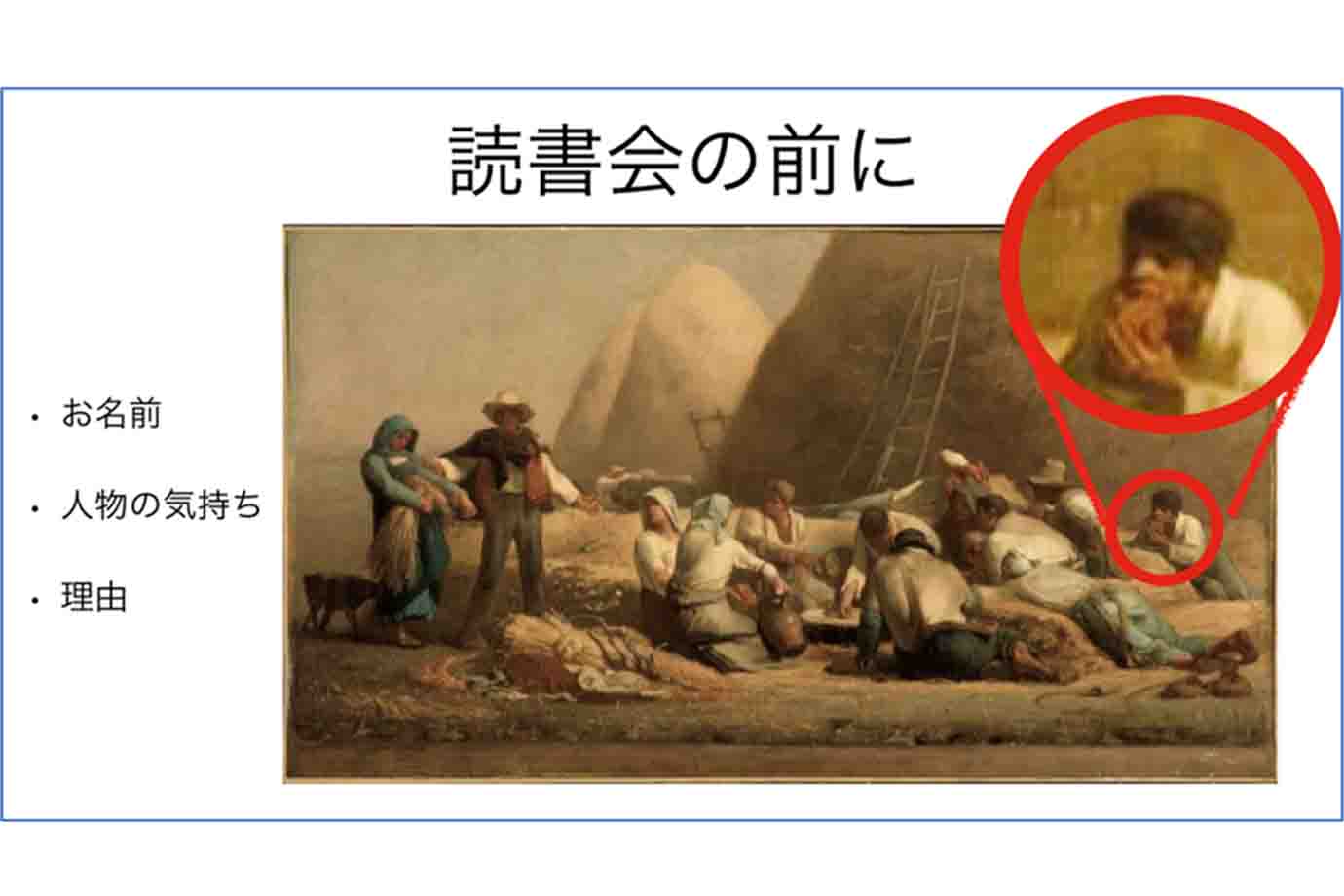

(1)絵画に書かれている人物の表情に注目する

(2)その人物がどんな気持ちか、その理由を考えて話す

このワークは、ボードゲーム『じっくりミレー』(※4)を参考にしたものです。

以下は、参加者が考えた、人物の気持ちとその理由です。

Kさん:「微笑ましく眺めている―外からそっと笑って見ていて長老のように見えたから」

Yさん:「疲れている―仕事をした後、夢中でお昼ご飯を食べている下の身分の人に見えたから」

Mさん:「そわそわしている―スパイとして生まれた子どもが男か女か調べている」

Hさん:「悲しい―じつは生まれた子どもの父親だが、事情があって名乗り出られないから」

Iさん、ふーちゃん、ユイ「悲しい、うらやましい―輪に入れないから」

Sさん:「ぼうっと全く関係ないことを考えている―輪の外にいるように見えたから」

Oさん:「嫉妬している―実は左の赤ちゃんの母親は別れた恋人である」

参加者は全員、長久手市やその近隣在住ですが、一人一人の絵の見え方が全然違うことに気づきました。そしてその人の性格や考えを理解するヒントにもなり、いろいろな想像が頭を駆け巡りました。「ふだんは優しいパパのHさんが実はちょっと悲しい過去を抱えているのだろうか」「いつも活動的なIさんは実は寂しがり屋さんなのかも」など。

ワークの後、2つのグループに分かれていよいよ対話が始まります。

(※4)じっくりミレー

絵の中の人物の気持ちとその理由を、参加者が伝えあう「名画の気持ち想像ゲーム」。人それぞれの考え方の違いを知ること、自分の感性を見出す楽しさがある。

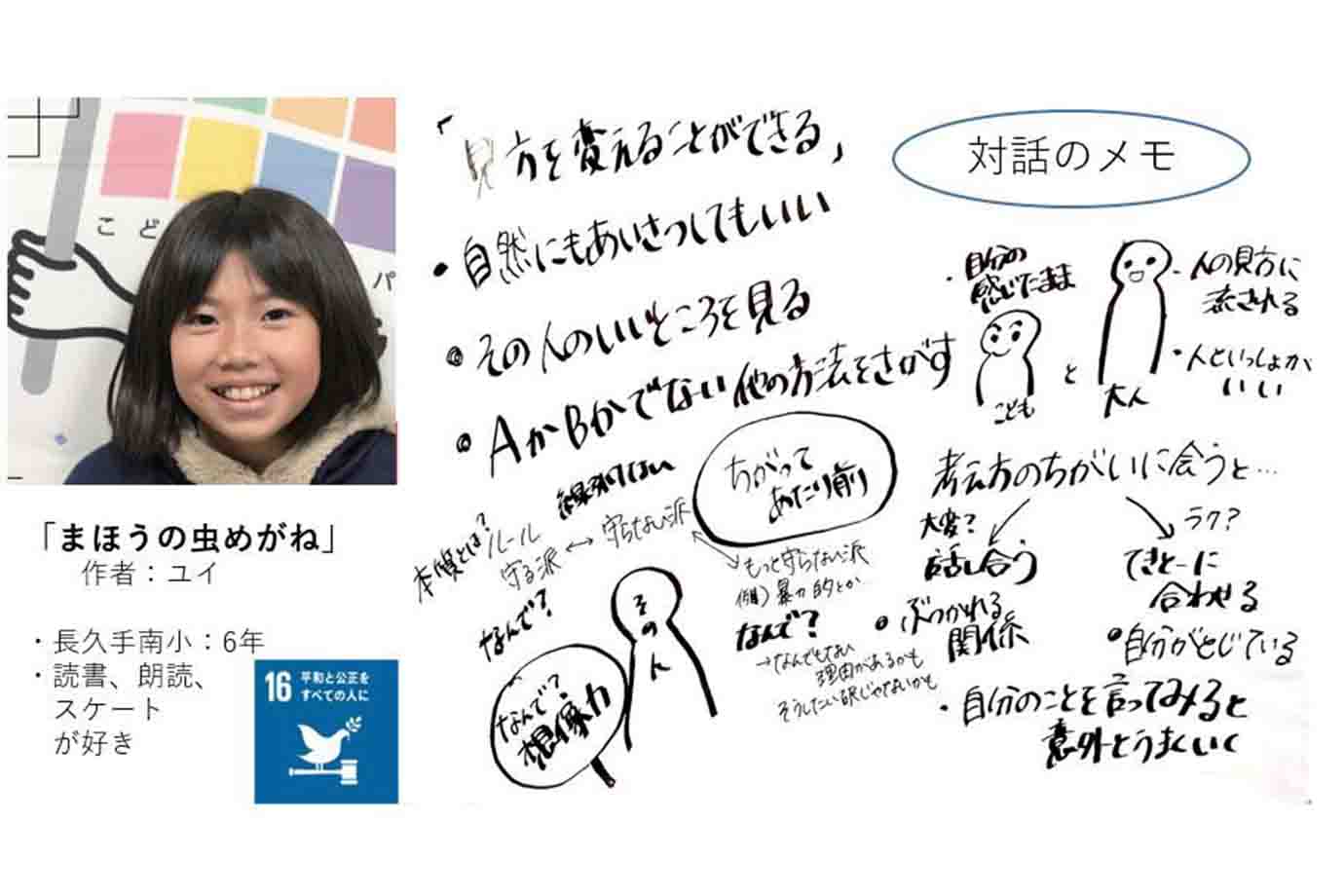

絵本1「まほうの虫めがね」

〇「まほうの虫めがね」のあらすじ

カメムシに対して「こわい」「きもちわるい」などの言葉を発していた少女が、物の見方がマイナスからプラスにかわるまほうの虫めがねに出会うお話。虫めがねでカメムシを見ようとすると、少女は虫めがねに吸い込まれてしまう。そこには、子どもを守って懸命に生きるカメムシの姿が。しかし、カメムシは、「こわい」「きもちわるい」という言葉からはどうしても子どもを守ってやることができない。かわいそうだと思ったその時、少女は気づく。その言葉を発していたのは自分だったということを。それ以来、少女はカメムシを応援するようになる。

「ものの見方をマイナスからプラスへ変えることの良さをこの本で伝えたい。いろいろな見方をすることで選択肢が増えたことがありました」

この絵本の作者である小学生のユイが、絵本を作った動機を語り、対話が始まりました。

- Yさん

- 「たしかに、苦手な人の良いところを見つけようとすると付き合いやすくなること、ありますよね」

- Sさん

- 「わたしも、見方を変えることで人に優しくできることがあります。でも、逆に、見方が違っていて優しくできないこともあるような…。ものの見方の違いはどうして生まれるのでしょうか。」

- Yさん

- 「そもそも、小さい子どもは虫がキライとか考えないですよね。どうして大人になると嫌いになるんだろう。いろいろなことを見聞きした結果なのかなあ。」

- Kさん

- 「大人は情報を知りすぎて先入観や偏見を持ってしまう。一方で人の見方についつい流されてしまうこともありますよね。」

- Sさん

- 「友達と一緒がいいという気持ちで、ついつい流されることがありますね」

- ユイ

- 「あります。意見が違うとき、議論するのがめんどくさいと思ったら、適当にあわせちゃうかも。」

- Kさん

- 「相手が偉い人だと、波風立てたくなくて打算が働くこともありますね。流されるのは、相手を信頼していないからかもしれない。相手に対して心を閉じているとも言えるかな。」

- Sさん

- 「どんな相手なら自分の考えが言えますか。」

- Yさん

- 「ぶつかり合える関係の相手なら言えるかもしれないですね。ただ、家族でもなかなかぶつかり合うのは難しいと思います。高校時代、秘密でお付き合いしていた人がいて、母に見つかって反対されたことがあるのですが、その時は、分かってもらえないと思い、何も言えませんでした・・・。でも、大学の時お付き合いしている人がいて、そのことを母に話したときは応援してくれました。自分から言うと案外うまくいくのかもしれない。」

- Sさん

- 「自己開示したことで、お母さんのYさんに対する見方が変わったんですね。」

- Kさん

- 「違っていてめんどくさいと思うこともあるけど、それは当たり前ですものね。違いをわかってもらうために自己開示するとラクになるかもしれないですね。」

- Sさん

- 「普段、周りの人と違っていると感じるのはどんなときですか」

- ユイ

- 「わたしにはルールをしっかり守る友達がいるんですけど、わたしは少しくらい破ってもいいかなと思っていて、そのときに考えの違いを感じます。でも逆に、ルールを全然守らない友達に困ってしまうこともありますね。」

- Sさん

- 「守らない人いますよね。そういう人たちとは、どうやったらうまく付き合っていけますかねえ。」

- Kさん

- 「わたしは、なんでこの人はこんなことするんだろうと、想像してみることにしてます。例えば、朝から機嫌が悪いクラスメートがいたら、朝、お母さんに怒られたのかなーとか。」

- Sさん

- 「そういえば私も、いつもなら許せるけど寝不足でつい怒っちゃうことあるかも。子どもとかに。」

- Sさん

- 「ルールを守る、守らないという行動だけ見るんじゃなくて、年齢やタイプ、性格など、その人自身を見ることも大事かもしれないですね。」

- Kさん

- 「想像力を働かせることが大事かもしれないですね。」

- Sさん

- 「相手のことを考えつづけることが、私たちが持てる、「まほうの虫めがね」ということですかね。」

- Kさん

- 「『見方を変えよう』というタイトルではなく、『まほうの虫めがね』というタイトルだからこそ、見方を変えることがポジティブに捉えられたと思います。」

相手への想像力を働かせ、相手のことを考え続けることが「優しさ」という結論にたどりつきました。

『まほうの虫めがね』、みんなで使いこなせる日がくるといいですね。

絵本2「白い鳩」

〇「白い鳩」のあらすじ

4つの物語からできたオムニバス形式の絵本。どの物語も2つの選択肢からどちらを選べばよいかという問いかけがなされている。

ひとつの物語・・・ある学校で遠足があり、5人の班をつくろうとしている。ある班は、一人足りず、最後に残っている二人から一人選んで声を掛ける。残っているのは、元気でいつも明るい子と、いつもひとりぼっちでおとなしい子。物語は、「あなたならどちらをえらびますか?」という問いで終わっている。

絵本の最後には、「AかBではなくC、Zを生み出すような生き方をしたい。」という作者の思いが書かれている。

- Hさん

- 「大人でも考えさせられるテーマですね。絵本の中で、答えが出なくてもいい、というふーちゃんのメッセージがとてもいいと思いました。大人になると答えが欲しくなるけれど、答えを出さなくてもいいと言われると楽になります。」

- Mさん

- 「わたしは、AとBではなく、第三の選択肢という発想がいいなと思いました。」

- Iさん

- 「ぼくは、そもそもAとBを比べる必要がないと考えています。比べるということはそれを区別、差別していることになる。AとBは違わない、小さな違いにこだわらない世界が良いと思っています。」

- ふーちゃん

- 「たくさんの人が幸せになるような社会をつくりたい、そんなふうに考えるようになったきっかけは山さん(ミラコラの代表)のブログです。」

- ふーちゃん

- 「山さんのブログには、平等についての記事がありました。その記事では、柵の向こう側にある野球を観戦するために、背の高さが違う3人にどのようなサポートをするとよいか、という問いがありました。」

- Oさん

- 「3人に同じ高さの踏み台を用意したとき、ひょっとしたら背の低い子は柵の向こう側が見えないかもしれない。ならば、一人一人に違う高さの踏み台を用意するとよい、というものですね。同じ踏み台を用意するかしないかではなく、一人一人に合った踏み台を用意するという第3の選択肢ならたくさんの人を幸せにできますね。」

- Iさん

- 「そもそもそれぞれが生きやすいためのサポートって必要ですか?サポートは違いが前提になっていて分断を生みやすいように思います。違うから合わせるのではなくて、お互い当たり前にやれるといいなと、私は思います。例えば、黒板の高いところをきれいにする仕事はわざわざ背の低い人に頼まないですよね。背が高い人が進んでやればいいと思います。そして、上から降ってくるサポートじゃなくて、お互いにやれる関係性づくりが大切だと思います。知らない人に鉛筆は貸さないですもんね。でも、知り合えば助け合える。」

- Iさん

- 「では、人と人とが知り合うためにどうしたらいいですか?」

- ふーちゃん

- 「クラスが変わった時に、知っている子が1人はいるから、私は、知っている子の知り合い、というふうに友達の輪を広げることができますね。」

- Iさん

- 「最初の1人はどうしますか?勇気がいりますよね。僕は自分から行くけど、引かれちゃうこともある。」

- Hさん

- 「僕は自分から行けないです。この本のように独りぼっちだった。」

- Iさん

- 「この、“グループ作りのルール”がそもそも必要なのか、考えないといけないかもしれないですね。1人で過ごしたい子がいるかもしれない。ひとりだけ、1人チームが変なら、2人チームや3人チームでもいい。グループ作りのルールを変えられないか、私だったら先生に交渉します。」

- Yさん

- 「ひとりぼっちの子がどうしたいかを知れたらいいな。だから、どうしたいか言ってくれたら助かるかも。でも、気持ちを察していくことも大事なのかなあ。」

- Iさん

- 「そういう子がいたらどうしますか?」

- ふーちゃん

- 「私はどんどん声をかけていくかも。」

- Hさん

- 「そうやって声をかけてくれる人がいたら嬉しいな。」

- Oさん

- 「考えを伝えることも相手を知ろうとする気持ちも大事だと思いました。そしてそれを持ち続けることが関係性を作り、助け合いにつながって、たくさんの人の幸せにつながると思いました。」

伝える、知る、どちらかではなく、両方をし続けること。そしてそれこそが相手への「優しさ」。お互いが自分の考えを伝えられるように、配慮することが大切です。

最後に

『まほうの虫めがね』では、相手への想像力を働かせ、相手のことを考え続けること。『白い鳩』では、お互いに伝えあい、聞き合うこと。それが「優しさ」だと気づかされました。結局、対話の場、そのものが「優しさ」だったのです。大人と子どもが真剣に対話する場は決して多くありません。同じ目線に立って相手の話に耳を傾けたり、安心して感じたことを伝えたりする場を作ること。それこそ、子どもの「優しさ」を育てるために、私たち大人がすべきことだと感じました。

対話を通して「相手のことを想像する」「相手の考えを知る」そして「自分の考えを伝える」ことを続けていけば、子どもにも大人にも「優しい」社会になると思います。これからも、いろいろな立場の人が集まって対話できる場を、作り続けていきたいと思います。

(※1)ミラコラキャリア塾

文・写真:Hiroki&Shino

筆者:Hiroki&Shino

長久手子育て協力隊員。

育休中の父ちゃん(学校の先生)と長久手市職員の母ちゃんです。7歳と2歳の姉妹を育てています。Mojaiik(もーやいーく)という名前で、人と人とがつながり、子育てが楽しくなるようなイベントを開いています。

あわせて読みたい