「いつも笑顔でいたいのに、ついイライラして感情的になってしまう。こんな私はダメなママ?」なんて思っていませんか。育児中にイライラしてしまうのは、あなただけではありません。子育てをするママの悩みについて、どう向き合うべきかを考えてみましょう。

高祖常子さん(子育てアドバイザー、キャリアコンサルタント)

資格は保育士、幼稚園教諭2種、心理学検定1級ほか。NPO法人ファザーリング・ジャパン理事ほか各NPOの理事や行政の委員も務める。子育て支援を中心とした編集・執筆ほか、全国で講演を行っている。著書は『男の子に厳しいしつけは必要ありません』(KADOKAWA)、『感情的にならない子育て』(かんき出版)ほか。3児の母。

子育てのイライラ!自分を認める

子育て中のママで、この記事を読んでくださっているということは、「イライラして、ついどなってしまう私」に気づいているということ。そして、それをどうにかしたいと考えているということでしょう。それ自体が、まずは大きな一歩です。自分を客観的に見ることができている証拠です。

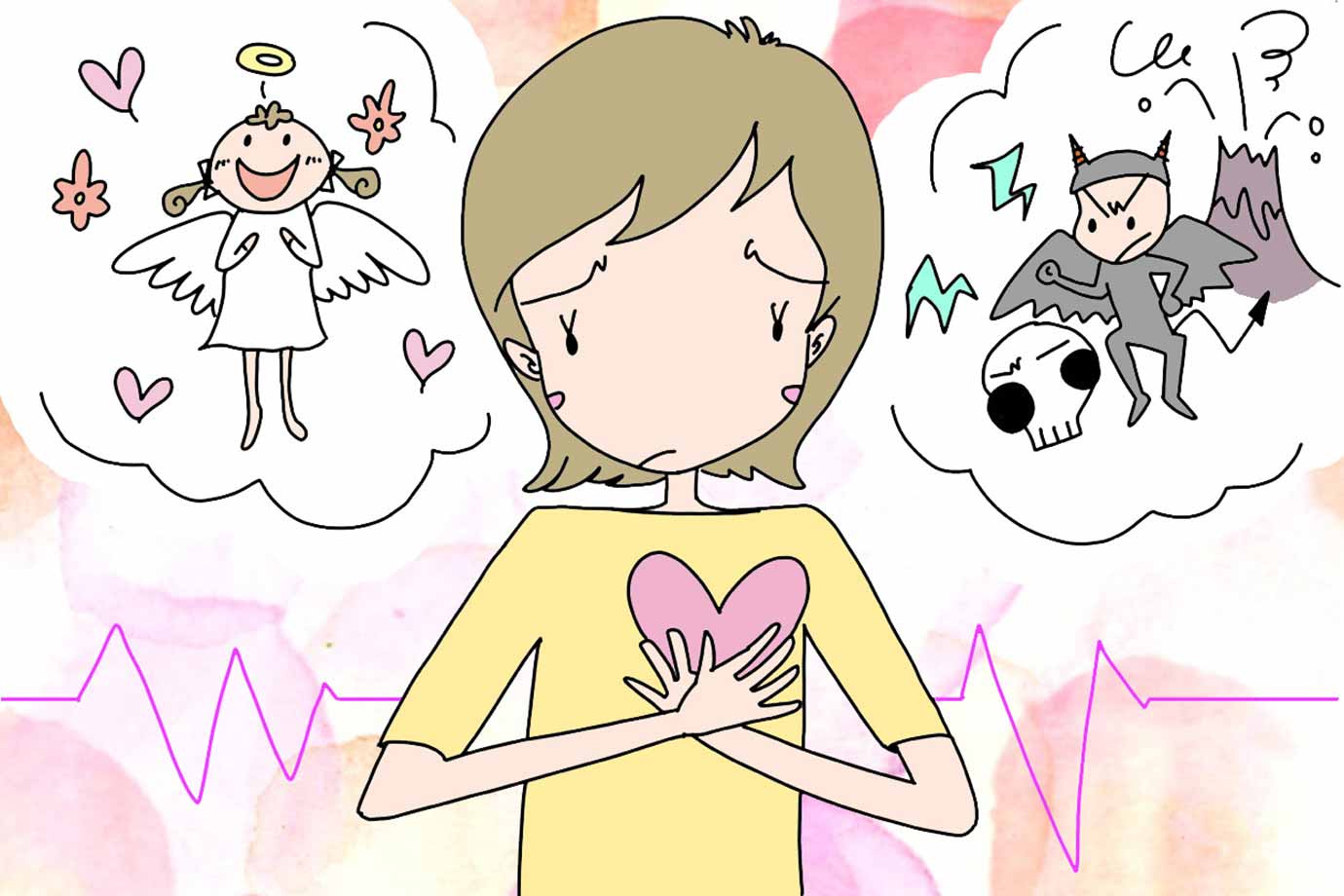

イライラするというのは、「怒り」です。その感情が爆発すると「どなりたくなる」「たたきたくなる」という行動をしたくなるということ。

そもそも人間はいろいろな感情を持ちます。「怒り」もその一つ。怒りの感情を持つことが悪いわけではありません。つまり「イライラしてはいけない」わけではありません。どうか自分を責めないでください。そして、イライラしている事実に「気づく」ことがとても大事です。

子育てのイライラ、原因は?

子育てにおいて、なぜイライラの気持ちが起こるのでしょう。

ちょっと考えてみてください。皆さんがイライラするのは、どんな時ですか? 「子どもが言うことを聞かない」「時間がないのに、ぐずる」などいろいろあると思います。

子ども相手でなくても、パートナーやママ友にだって、あるいは街中でだってイライラすることってありますよね。

たとえば・・・

- 急いで電車に乗りたい時に、自動改札機で前の人がエラーになる

- レジ待ちで他の列はどんどん進むのに、自分の列はなかなか進まない

- 運転中、前を走る車があまりに遅くて、なかなか進まない

そんなときにも、ちょっとイラっとすることがあるかもしれません。

イライラするのは、自分の思った通りにならないとき。「こうしたい」と自分で意識しているときもありますが、明確に意識していないときもあります。

ほとんどの人は、「普通はこう」とか、「こうするのが当たり前」など、自分の中で無意識に抱いている考え方やストーリーがあります。それが崩されたときにイライラすることが多いのではないでしょうか。

まずはここを確認しておきましょう。

感情の爆発を子どもにぶつけない

子育てでイライラするとつい「どなりたくなる」「たたきたくなる」かもしれません。さきほど、この気持ちを持つこと自体を否定しないとお伝えしました。ただし、イライラした自分の気持ちは認めつつも、怒りを爆発させて、どなったり、たたいたり衝動的に行動しないことが大切です。

例えば「片づけてほしいのに片づけない」ときに、たたいたことで、片付けが上手になるでしょうか。「おもちゃを友だちに貸してあげない」ときに、どなったら貸してあげられる子になりますか?

もちろん、たたいたりどなったりすることで、親の思うように子どもは動くかもしれません。でもそれは、「怖かったから親の思いに従っただけ」のことです。自分から考えて行動できるように、学んだことにはなりません。

このように頭では理解していてもなかなか行動に移せない、という人もきっと多いですよね。

爆発寸前の気分を切り替える方法

怒りのコントロールを「アンガーマネジメント」と言います。

アンガーマネジメントについては、子育てのイライラに!アンガーマネジメントを活かすには?の記事も参考にしてみてください。

アンガーマネジメントでは6秒いなすと言われています。怒りの爆発を6秒間いなすことができれば、ちょっとクールダウンできるということ。

まずは、自分で気分を切り替える方法を見つけておきましょう。

<怒りが噴火しそうになったら>

- 深呼吸する

- ゆっくり数を数えてみる

- (子どもが安全な場所にいれば)自分がトイレに行くなど、その場から少し離れる

- 水で手を洗う

- 窓を開けて風にあたる

- 好きな音楽をかける

- 好物のチョコを口に入れる など

すぐにはできないかもしれませんが、冷静な時に心がけておきましょう。そうすることで、怒りがこみあげてきたときに、だんだん対処できるようになっていくと思います。

イライラを子どもにぶつけても、問題が解決しないばかりか、余計にぐずったり泣きわめいたり。親の方も怒って疲れてしまい、良いことはひとつもないはずです。

怒りのひとつ前の気持ちに注目を

「怒り」の感情は第二次感情と言われています。つまり、怒りの「ひとつ前の気持ち」である一次感情があるということ。たとえば片づけをしない子どもに対して怒りを感じたら、その前の私の気持ちに注目してみましょう。

片づけをしない子どもにイライラした私の「ひとつ前の気持ち」

- 散らかっていて「困っている」

- 早く片づけて、あったかいご飯を一緒に食べたいのに「悲しい」

- 困っている私の気持ちがわからないのでは?という「不安」

- 私だって「疲れている」

- そのあとすることがいっぱいあって、時間がないという「焦り」

などでしょうか。

この怒りのひとつ前の気持ちに、注目すること。それを子どもに伝え、子どもの気持ちも尊重しながら折り合いをつけていきましょう。

事前に対処できることがあれば、対処してみるといいですね。

心や体に余裕がないと、ちょっとした“ズレ”も許容できなくなります。最近「怒りっぽいな」と感じたら、それは自分の心や体が疲れているのかもしれません。

子育てで疲れた心と体を休めるために、「今日のご飯は冷凍食品でいいか」とか、「明日片づければいいか」と考える方法もあります。もちろん「冷凍食品を使うのはイヤ」「散らかったままにしておくとイライラする」なら、ほかに方法がないかを考えてみましょう。

イライラ解消法を身につける

イライラは、「自分の思った通りにならないとき」におきます。「時間がないこと」も原因となることが多いのではないでしょうか。

そんなときに試してほしい方法を3つと心がけたいことを2つご紹介します。

やらないことを決める

すべてを完璧にこなそうとすると時間がいくらあっても足りなくなってしまいます。忙しければ、テイクアウトなども活用し、手抜きをしてもよいです。家事をやらない日を作ってもよいでしょう。完璧に家事をしなくても命に係わるほどのことはありません。

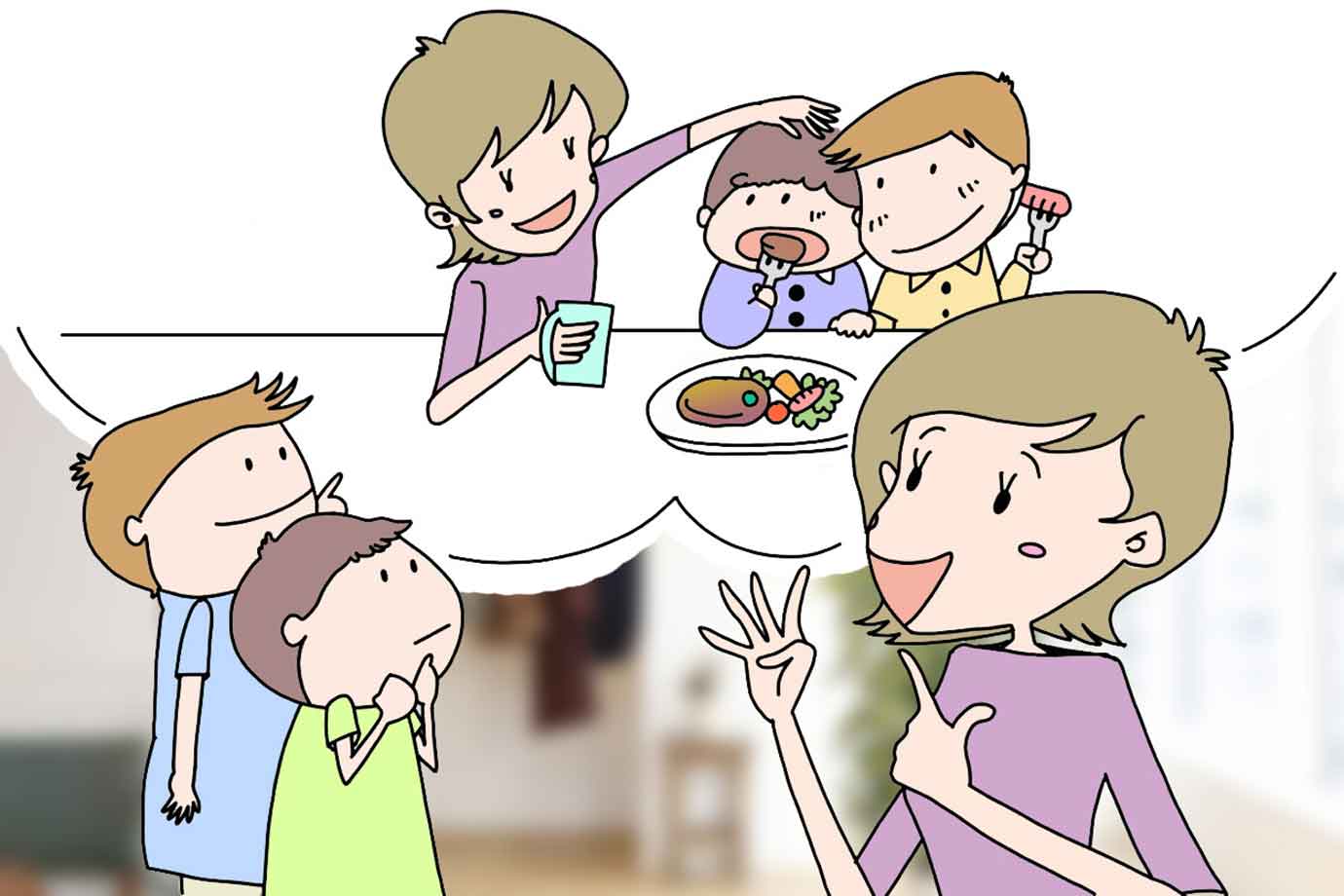

パートナーにシェアすることを相談する

自分が担当していることの中で、パートナーにやってもらえそうなものがあれば相談してみましょう。ポイントは、「具体的に」やって欲しいことを伝えて、お願いすることです。

例えば、朝の時間も「子どもを起こすのと身支度をやってくれると、その間に朝食準備ができて助かる」という具合です。

「朝の支度、なんで私ばっかり!すごく忙しくてイライラする!」と言っても、感情をぶつけるばかりで、解決になりません。解決志向で「どうしたらよいのか」を相談しましょう。

サポートを手配する

夫婦間だけでは難しいという場合は、他の人の手を借りることを考えてみましょう。

朝の園の送りをファミリーサポートさんにお願いする、食品の買い物は生協や宅配を使うという方法もあります。

多少お金はかかりますが、家族との時間が増え、ママやパパが笑顔で過ごせるのであれば、費用対効果は大きいのではないでしょうか。

体調を整える

睡眠不足はイライラを大きくします。些細なことでカッとなったり、泣きたくなるくらい落ち込んだり、心に余裕がなくなってしまいます。

また、ホルモンバランスの乱れでも、メンタルが崩れることがあります。心に余裕がなくなっていると感じたら、睡眠をしっかりとって、自分の体調を整えることを優先しましょう。

体調管理については、こちらの記事も参考にしてみてください。

自分自身を大切にする

子育ては想定外の連続。そもそも「思い通りにはいかないもの」と割り切ること。その上で、想定外のことが起きても受け流すことのできる心の余裕も大切です。

そのためにも自分自身が、趣味の時間をもつ、気持ちを吐き出せるおしゃべりタイムやリラックスタイムをつくるなど。自分を大切にできる時間を積極的に持つようにしましょう。

頑張り過ぎてヘトヘトのママやパパよりも、笑顔でごきげんのママやパパの方が、きっと家族も笑顔で過ごせますよ。

最後に

子育てに限らずとも、今の世の中は、複雑な人間関係があり、時間に追われ、分かっていてもイライラは発生しやすい環境です。

自分の気持ちを大事にしながら、客観的に見て対応方法を考える。そんな風に心がけて、自分の気持ちとつきあって、行動してみてはいかがでしょうか。

難しそう・・・と思った人も、まずはひとつでもできることから実践してみてください。行動することで、新しい発見もあるはずですよ。

文:高祖 常子

あわせて読みたい