あなたは、自分の家紋を知っていますか?冠婚葬祭や伝統行事が簡略化する中、自分の家紋を知らない方が増えています。「そんなタイソーなもの、うちにはないです」なんていう方も。いえいえ、家紋は「大層な家」でなくても、日本のほとんどの家に伝わっているものなのです。ご先祖さまの存在や自分のルーツを思い起こさせる家紋について、どのように調べるのか。自分の家紋の調べ方やエピソードなどをご紹介します。

筆者:齋 真由美(さい まゆみ)

フリーランスのグラフィックデザイナーとして活動しながら、愛知県長久手市内で子育てを経験。2017年からは長久手市観光交流協会発行の情報誌「雑人(ざっと)」や、長久手PRグッズのデザインにも携わる。

また、日本に長く伝わってきた「家紋」の伝承が失われつつあることを案じ、もっとカジュアルに楽しく使って、次世代に伝えることを提案。従来の白黒のものをカラフルにアレンジして発表している。現在200種類ほど。

Instagram: @colorful_kamon

家紋を調べるきっかけは?

自分の家紋を調べたことはありますか?そして、家紋といわれて何を連想するでしょうか。水戸黄門の印籠?戦国時代のドラマの中で、大将の後ろに張られた幕?身近なところでは老舗の和菓子屋さんやお蕎麦屋さんなどの暖簾や、パッケージにもよくあしらわれていますね。そのせいか何か由緒ある家柄だけのものと思われる方も…。

ですが案外、いまの子育て世代のみなさんは、それよりちょっと前の世代よりも、自分の家の紋を知っている率が高いな、というのが私の印象。それは、最近多いお人形屋さんのサービスがきっかけのようです。

五月人形を誂える時にオリジナルで家紋をあしらうことが定番になっているんですね!若いパパママたちから、「せっかくだからつけてもらおうと思ったら、なかなかわからなくて慌てました」という話を何度か耳にしました。そんなきっかけがあった方はラッキーでしたね。

1200年の家紋の歴史と長久手合戦

家紋は、平安時代の貴族が植物や動物、道具などをデザイン化したマークを各々の家の目印として牛車などに描いたのが始まりと言われています。その後、武士にも広まり、戦の時に敵味方の判別のために使うなどされました。私の住む愛知県長久手市ではその時代、「長久手の戦い」が起こったので、この地で活躍した武将の家紋は市内のあちらこちらで見かけることができます。

古戦場公園(羽柴秀吉と徳川家康が戦いを繰り広げた主戦場跡地を公園として整備)内の観光交流サポートセンターで販売されているグッズやお土産品にも、武将たちの紋があしらわれています。また、長久手市観光交流協会発行のフリーペーパー「雑人(ざっと)ながくて」 ※ の連載記事にも各武将の紋を紹介していますので、ご覧くださいね。

さて、話がそれましたが、太平の世になった江戸時代には、商人や農民など一般の人々も家紋を自由に使うようになっていったようです。苗字のような規制もないですし、どんどん新しく作ったりアレンジしたりされたのでしょう。限りなく、と言っていいくらいに増えていきました。

諸説ありますが、現存する家紋の種類は、2万とも3万ともいわれます。

自分の家紋を調べてみよう!

では、自分の家紋はどのように調べればよいのでしょうか。

両親や祖父母に家紋を聞いてみて、紋名がわかれば簡単。ネットで検索すればたいてい出てきます。ただ、両親、祖父母の世代でも紋名がわからない場合も案外多いです。家紋は仏壇やお墓に描かれる場合が多いので、あれば写真を撮っておきましょう。

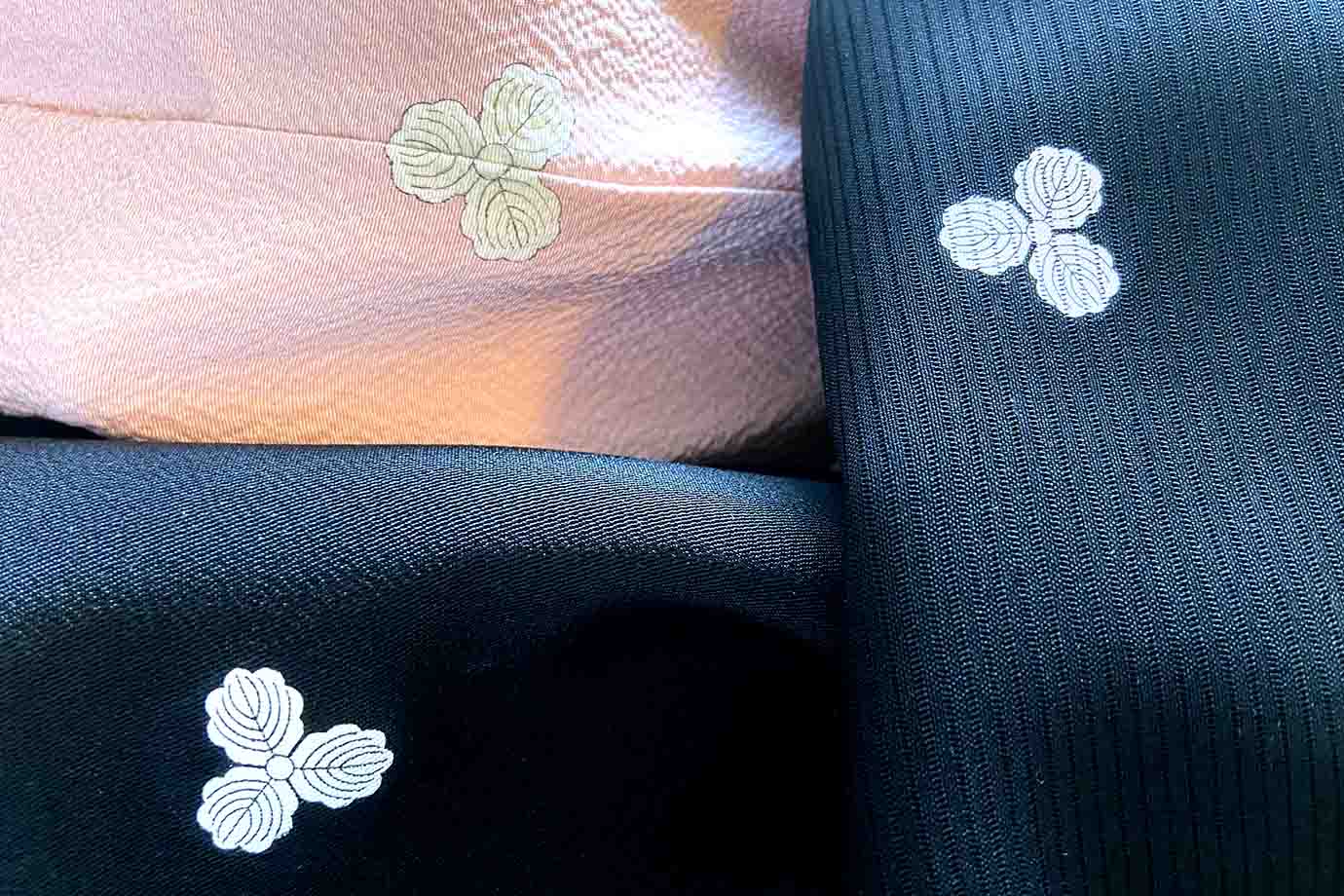

最近では、結婚の際に紋付(もんつき)の着物を持たされる方は少ないかもしれません。ただ、みなさんのお母さん世代くらいなら嫁入りの着物として持っている方も多いはず。留袖や喪服といった格の高い着物には必ず家紋が入っています。

たとえば夫の家の紋を調べたくて夫の母の着物を確認してもらったとしても、それが母の実家ということもあります。結婚前に作った着物の場合は実家の紋をつけたりするのでちょっと注意が必要です。ですから、ほかの親戚何人かと照合してみると確実ですね。

ほかにも塗りの重箱に描かれていたとか、引き出物などに使うための家紋入りの熨斗(のし)を実家で見つけたという声もありましたよ。とにかく、見つけたら紋名がわからなくても写真を撮って保存しておいてくださいね。

家紋名の調べ方は?

写真を保存して、家紋の絵がわかったのはよいですが、肝心の名前がわからないと、人に言葉で伝えることができないですよね。たくさんの種類がある家紋ですから、紋名がわからないということはよくあります。その場合の調べ方をご紹介します。

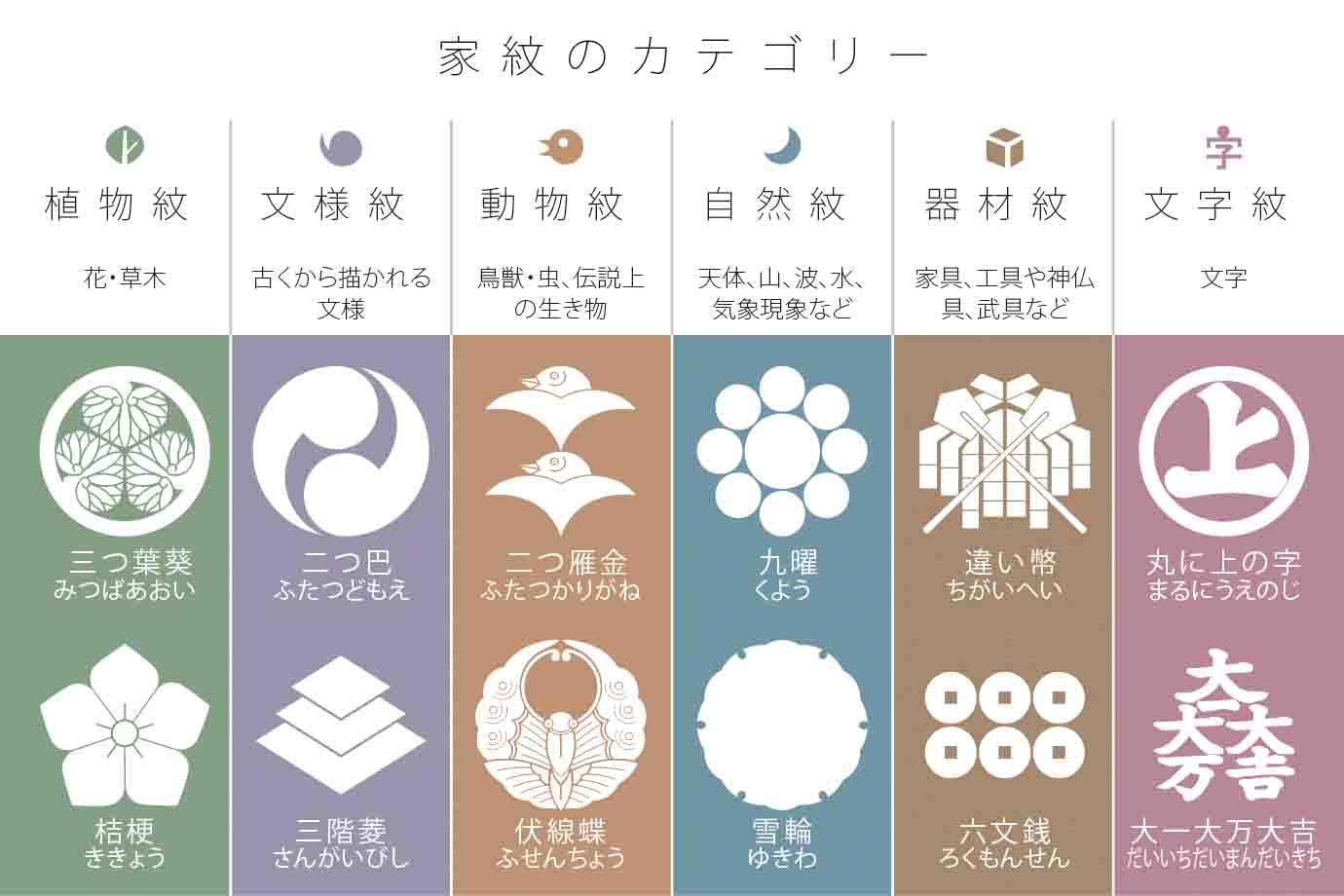

家紋は、植物紋、文様紋、動物紋、自然紋、器材紋、文字紋などに、だいたいカテゴリー化されます。よくある家紋ベスト10は後述しますが、ポピュラーなものならネットで簡単に見つかることもあります。図書館の家紋辞典を引いたり、もし機会があれば呉服屋さんなど分厚い紋帳を持っている方に見せてもらったり、尋ねたりしてみましょう。

よくある家紋ベスト10!

家紋研究家の間では「十大家紋」というのが認識されていて、それがよくある家紋ベスト10です。

植物や動物の紋が多く、日本人の自然への親しみの深さを感じますね。

ひと口に「柏紋」と言っても、柏の葉(あの柏餅の葉っぱです)が1枚だけ使われているものから、わかる範囲で9枚使われているものまでいろいろです。さらにちょっとしたアレンジの入ったデザインが何10種類もあります。

全部覚えるのはなかなか大変そうですが、「柏はだいたいこのように表現される」ということを覚えていると便利です。

前述のように絵しかわからない場合でも、葉っぱらしき紋を見た時に、「これは柏かな?蔦かな?」と予想ができます。また、神社やお寺の紋も家紋と同じ紋。お参りに伺った時に「こちらは柏紋かな」といった発見があるので、神社仏閣めぐりが好きな方は楽しみも増えるでしょう。

母から娘へ伝わる、「女紋」の話

ここまで読んでいただいて、もしかすると家紋は男系で伝えられ、封建的な家父長制の象徴のように感じる方もいるでしょうか。確かに定紋(じょうもん)といわれるメインの家紋は江戸時代の武家からつながる家制度に則って伝えられることが多いと思います。ただ、それだけではないのが家紋のおもしろいところ。

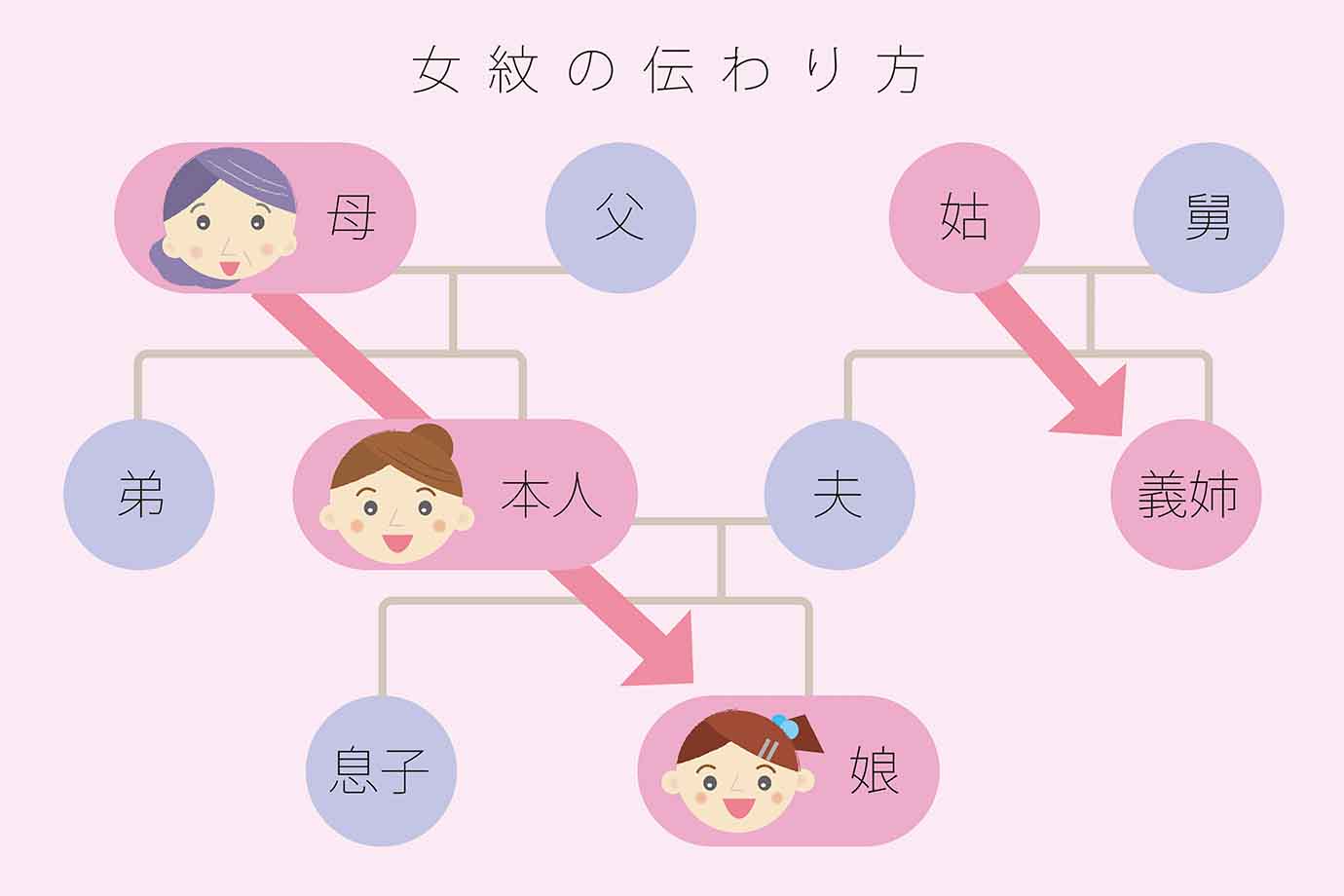

西日本地域に伝わる習慣のようなのですが、祖母→母→娘と、女系だけで伝わる女紋(おんなもん)というものがあります。

紋の種類自体は一般的に定紋でも使われるもので、その中でも花や蝶などの優美なものが使われます。持っている方がいたら定紋と一緒に、ぜひとも大切に繋げていっていただきたいです。

家紋をもっと自由に使ってみよう

話は戻りますが、どうやって調べても家紋がわからない場合は、自分の好きな紋を選んで「自分たちの代からこれを使う」と決めるのも一つの方法です。また、正しい家紋名がわからない場合でも、例えば植物の紋で「藤の花」だなと思えば、その名を新たに付けることもできます。

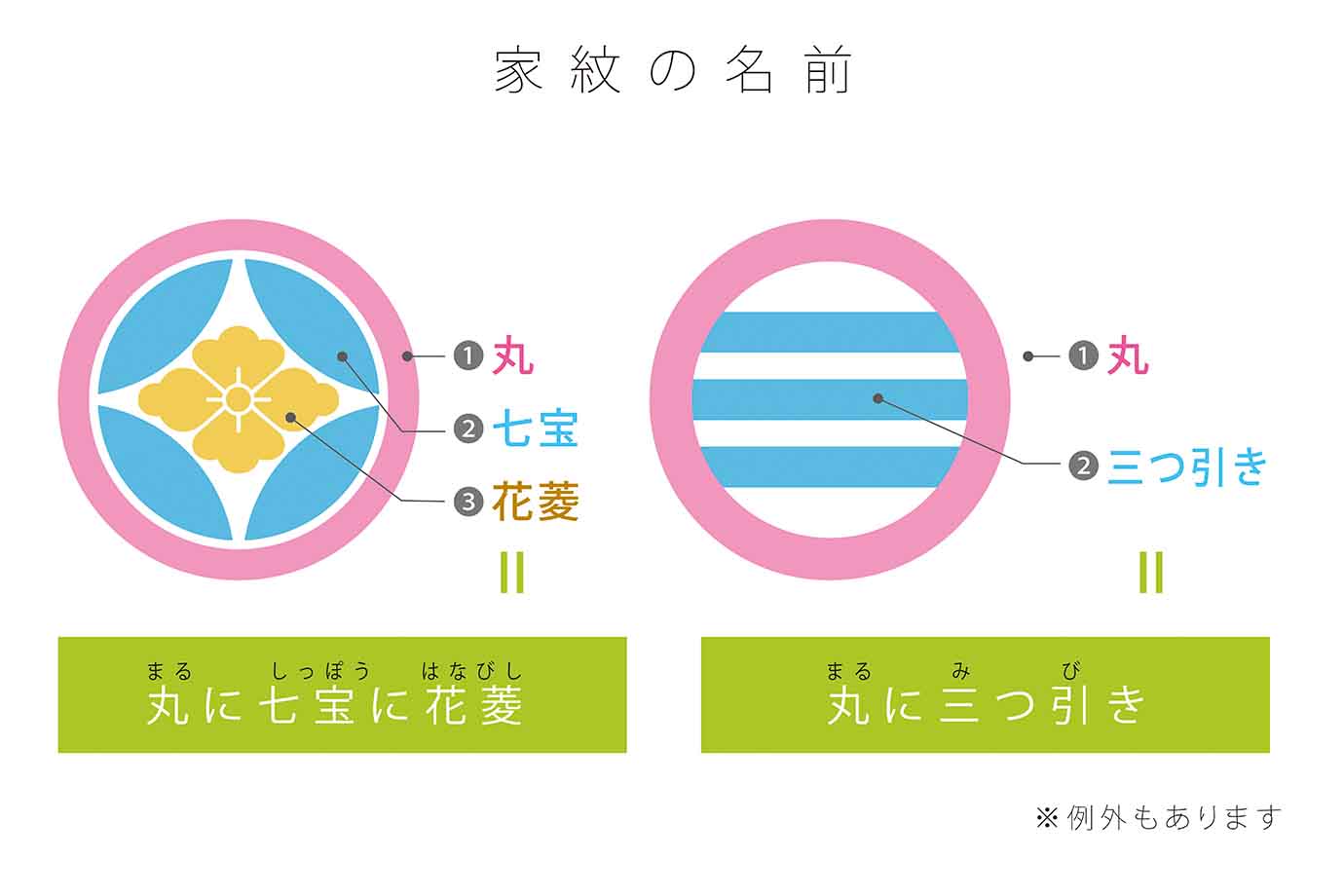

呼び方は、画像の例の「丸に七宝に花菱」のように、「丸」、「七宝」、「花菱」と外側から順に、最後がメインの名前が入ることが多いようです。

それから時々、自分の紋がどうしても好みじゃないという方もいます。確かに家紋の中にはちょっとおどろおどろしいものもありますし、シンプルすぎでつまらないというものも。その場合は個人の紋として他の好きな紋を使ってもよいでしょう。

実際、個人の紋を持つ習慣のある地域や家もあるようです。前述の女紋とは関係なく、「夫の紋より実家の紋のほうが可愛くて好きだから、そちらを使うの」という女性の声もいただいたことがあります。

昔の人も、定紋以外に替え紋をいくつも持って使いわけていたそう。身分を知られたくないところに行く時に秘密の(?)替え紋をつけて行ったという逸話も。

家紋をどこかに届け出る制度があるわけでもありません。難しいことをいって途絶えてしまうよりは、もっと自由に使って次の世代へ伝えやすくすることの方が大事ではないでしょうか。

最後に

約1200年の間、戦乱の世、太平の世、そして世界大戦…。いろいろな時代を経ながらも伝わってきた家紋。その研ぎ澄まされたデザインからは日本人の美意識や洒落っ気を感じることができます。かっこいいばかりでなく、可愛かったり、クスッと笑ってしまうような茶目っ気があったり。

そのデザイン性は海外の人たちからも注目の的です。海外にも家の紋章というものはあるのですが、貴族など限られた身分の家だけのもの。一般庶民にまで伝わっているということ自体、とても珍しいことなのです。そう聞くとちょっと誇らしい気持ちにもなります。

私は愛知県内で何度か家紋を紹介する展覧会をしています。会場では、初対面の私に先祖の話や親族のことを思い出し、お話しくださる方がとても多いです。また、家紋がどの家にもあると初めて知った方の中には、その場で「おばあちゃん、うちの家紋ってなに?」と電話をかけ出す方も。

家紋を通じて家族や先祖に想いを馳せる姿を目の当たりにすると、先祖と家族、私たちをつなぐまさにシンボルなのだと感じます。せっかく私たちの時代まで受け継がれてきた「うちの家紋」を次の世代に残さなければもったいない!

家紋がわからない方もまずは、おじいちゃん、おばあちゃん、お子さん、と家族そろって探偵気分で調べてみてはいかがでしょう。そして、家族や個人のトレードマークとしてもっと気軽に使って、ずっと伝えていただけるとうれしいです。

※長久手市観光交流協会発行のフリーペーパー「雑人(ざっと)ながくて 」

参考書籍:日本の家紋大事典/森本勇矢著

参考URL:https://www.irokamon.jp/

文・写真(撮影・制作):齋 真由美